Das Göttliche ist das Unerwartete – Eric-Emmanuel Schmitt

von Christina Moratschke

Eric-Emmanuel Schmitt wird am 28. 3. 1960 in Frankreich geboren. Beide Eltern waren Sportlehrer und atheistisch geprägt. Schmitt lässt sich zum Pianisten ausbilden und studiert Philosophie. Er hat auch einige Jahre in Cherbourg und Chambery an der Universität unterrichtet. Ende der 80er Jahre beginnt er, Theaterstücke zu schreiben, sogleich erfolgreich: Sein erstes Stück, la nuit de Valogne, wird 1991/92 in Frankreich und im Ausland gespielt. Biographisch entscheidend ist ein Erlebnis, dass er im Jahre 1989 in der Wüste von Algerien hatte. Er unternimmt mit einer Gruppe eine geführte Wanderung durch die Wüste. Man will den Spuren von Charles de Foucauld folgen, der Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Wüste auf dem Assekrem-Gipfel eine Einsiedelei errichtet hatte. Schmitt ist zu dieser Reise eingeladen, weil die Absicht besteht, über den modernen Einsiedler einen Film zu drehen und er an dem Projekt beteiligt werden soll. Beim Abstieg von einem Gipfel, der eigentlich zurück ins aufgeschlagene Lager führen sollte, verliert er die Gruppe, verläuft sich total und verbringt eine Nacht alleine, eingegraben im Sand, unter freiem Himmel, im Ungewissen darüber, ob er seine Gefährten wiederfinden wird oder von ihnen rechtzeitig, d. h. vor dem Erfrieren in der Nacht oder dem Verdursten am nächsten Tag ohne Wasser, entdeckt werden würde. Über die Erlebnisse dieser Nacht hat er jahrzehntelang geschwiegen, bevor er sie im Jahr 2015 in einem autobiografischen Bericht veröffentlichte.[1] Man findet zuweilen die Ansicht, dass die Erlebnisse, die er in dieser Nacht hatte, den Schlüssel darstellen für die vier Bücher, die er zum Thema der Weltreligionen verfasst hat (Milarepa, Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran, Oskar und die Dame in Rosa, Das Kind von Noah). Das ist sicher richtig, aber auch in anderen Werken findet sich der Niederschlag dieser Ereignisse, ich halte es für möglich, dass hier die entscheidende Wende liegt, die den Dozenten der Philosophie zum Schriftsteller werden lässt. Die ersten schriftstellerischen Versuche liegen allerdings zeitlich vor diesem Erlebnis. Schmitt beginnt den Bericht mit folgenden Worten: „Dieser Morgen sollte der letzte meines alten Lebens sein – aber davon wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts.“[2]

Die Gruppe geht, bei sengender Hitze leicht bekleidet, zum Gipfel. Die Absicht ist, vor Einbruch der Dunkelheit, die in der Wüste erhebliche Kälte bringt, zurück zu sein. Entsprechend besteht das Proviant lediglich aus einer Mahlzeit und einer Flasche Wasser. Nach zwei bis drei Stunden ist der Gipfel erreicht und nach einer kurzen Rast will man zurückkehren. Schmitt beschliesst, schon mal vorauszugehen. Die Frage, ob er denn den Weg weiss, lässt ihn optimistisch bis leicht euphorisch bejahen. Er geht los und ist sich selbst sich nicht im Klaren darüber, warum er immer schneller wird und schliesslich in einen Laufschritt verfällt. „Eigentlich sollte ich zur Vorsicht auf meine Gefährten warten, aber ich bin so berauscht von meiner Kraft, meiner Freiheit. Das Alleinsein erfüllt mich mit Übermut. Wozu vorsichtig sein? Ich bin mir meiner so sicher. Stundenlang stürme ich vorwärts. Stunden, die wie Minuten verfliegen. Ich werde nicht müde.“[3] Nachdem er unten angekommen ist, stellt er fest, dass er die Gegend nicht kennt und die Orientierung verloren hat. Er sucht nach seinen Gefährten, ruft, brüllt sich heiser, nichts, keine Antwort. Langsam dämmert ihm, dass er den ganzen Nachmittag auf einem falschen Weg gerannt ist. Es beginnt bereits zu dämmern und zum Zurückgehen ist es eindeutig zu spät. Um die Kälte der Nacht zu überleben, beginnt er, sich in den Sand einzugraben. Er legt sich in die entstandene Kuhle und bedeckt sich mit Erde. In der Feldflasche befinden sich noch vier Schluck Wasser. „Wie lange kann ein Mensch ohne Flüssigkeit auskommen? Ich habe keine Ahnung… Ich krame in meinen literarischen Erinnerungen: … Ich muss schwer schlucken. Sterben, das ist es, was mich erwartet.“[4] Schmitt erlebt, wie es ist, in der Wüste lebendig begraben zu sein. Nun beginnt er, auf das Eintreten des Todes zu hoffen, denn es scheint ihm immer noch besser, in den Vorgang des Sterbens aktiv hineinzugehen, als einfach auf den Tod zu warten. Was dann geschieht, trifft ihn allerdings völlig unerwartet: Sein Leib erhebt sich aus dem Sand und den Felsbrocken heraus und er schwebt. „Unglaublich: Ich habe zwei Körper! … Während der Gefangene unten schlottert, erhebt sich der freie Mann leicht wie ein Hauch in aller Ruhe über die Landschaft, Kälte und Wind können ihm nichts mehr anhaben, nicht einmal atmen muss er mehr.[5]“ Er beginnt in den Himmel mit den reglosen Sternen zu fliegen. Dieser hält den Atem an und eine Kraft, die nicht zu lokalisieren ist, hebt ihn empor und hält ihn oben. Aber er wird nicht nur emporgehoben, er beginnt zu wachsen, wird grösser als das Bergmassiv, ja grösser als die gesamte Sahara. „Die Kraft lässt sich nicht beirren. Sie zieht mich auseinander, ohne mich dabei zu verletzen; im Gegenteil, diese körperliche Auflösung fühlt sich unendlich sanft an, köstlich. Ein friedliches Gefühl breitet sich in mir aus.“[6] So wie zuvor der Himmel den Atem angehalten hatte, bleibt nun auch die Zeit stehen. In den Worten Schmitts klingt das so: „Die Zeit vollendet ihre Verwandlung. Sie bleibt stehen. Sie vergeht nicht länger, stattdessen wird sie reich, klangvoll, konzentriert und vielschichtig. Die Zeit ist geronnen…. Unnötig, einzelne Sekunden abzuzählen, sie ist.“[7] Hier treten absolute Ruhe und Gewissheit mit rasender Bewegung zugleich auf, ohne dass dies einen Widerspruch darstellt. Die Kraft wird zum Feuer und von diesem wird sowohl der Körper als auch der Verstand ergriffen. Dieses Feuer ist aber kein Vernichtendes: Schmitt erlebt, wie er zu leuchten beginnt, wie er eins mit dem Licht wird. „Ich schwebe frei im Raum, aber zugleich nirgends; als ich die Zeit verliess, habe ich auch den Raum verlassen; und auf dem Weg ist mir mein Wille abhandengekommen, weil er mit dem anderen eins geworden ist. Ich lasse alles hinter mir, die Wüste, die Welt, meinen Körper, mich. Schon bald werden die Kraft und ich eins sein. Ich gehe auf in dieser unerschütterlichen, unzähmbaren Energie, die in der Welt am Werk ist.“[8] Schmitt bemerkt, dass er von dieser weltgestaltenden Kraft Botschaften empfängt, aber die Sprache, so wie sie ihm bisher bekannt war, bietet kein adäquates Mittel, um diesen Botschaften Ausdruck zu verleihen. „Auf einmal wird mir alles klar. Die Begriffe flüchten. Unwichtig! Eine Stimme aus meinem Verstand flüstert mir zu, dass später noch Zeit sein wird, um zu formulieren. Jetzt heisst es erst einmal, sich hinzugeben. Und zu empfangen… Ich umfange. Ich beginne zu glühen. Feuer. Ich bin Feuer. … Alles hat einen Sinn. Glückseligkeit… Ich reise durch einen Ort ohne Warum. … Strahlende Sonne. Ich brenne, ich schmelze, meine Grenzen lösen sich auf, schon bin ich im Feuermeer.“[9]

Nach dieser Reise ins Grenzenlose findet sich Schmitt in seinem Leib wieder. Sein Bewusstsein nimmt schrittweise wieder die übliche, sinnengebundene Form an, aber die Begebenheit hat ihn verwandelt. Etwas ist von nun an grundlegend anders und die Veränderung wird bleiben. „Nach und nach werde ich wieder ich selbst. Das Grosse Licht entfernt sich, aber wir trennen uns nicht: Tief in meinem Innersten behalte ich etwas davon in mir zurück, eine glühende, lebendige Spur; jetzt gerade erkundet sie ihren neuen Lebensraum und macht sich dort heimisch.“[10] Schmitt, der sich immer noch in seinem selbstgebauten Lager aus Sand und Lehm befindet, findet zur Sprache zurück und beginnt nun einen Dialog mit sich selbst, um sich das Geschehene ein wenig verständlich zu machen. Es bewegt ihn die Frage, ob er berechtigt ist, dass soeben Geschaute Gott zu nennen. Nach einigem Zaudern entscheidet er sich dazu, dies zu tun. Was er dann sagt, ist ergreifend, und die Berührung, die man im Zuhören erlebt, wird stärker, wenn man in Betracht zieht, dass er bis zu diesem Moment bekennender Atheist war. Gott hat zu ihm gesprochen und ihm eine entscheidende Einsicht über den Sinn des Lebens und des Sterbens mitgeteilt. Hören wir ihn nochmals selber: „Ich habe Gott mit dem Herzen berührt. Oder Er hat mein Herz berührt. In mir hat sich ein Korridor zwischen zwei Welten aufgetan, der unseren und der Seinen. Ich habe den Schlüssel, ich kenne den Weg. Wir werden nie wieder voneinander ablassen. Was für ein Glück, dass es ihn gibt! Welche Freude! Und da mein Glaube noch ganz frisch ist, spüre ich sie besonders stark und mächtig. Was habe ich von ihm erfahren? „Alles hat seinen Sinn. Alles hat seine Rechtfertigung.“ „Werde ich bald sterben? Ich erinnere mich, diese Frage während meines entrückten Zustands gestellt zu haben. Ich habe eine wunderbare Antwort erhalten; präzise und unpräzise zugleich. Unpräzise, weil die Kraft mir nicht verraten hat, wann ich sterbe. Präzise, weil sie mir zu verstehen gab, dass es nutzbringend und wunderschön sein wird. Ich musste lernen, dieses Ereignis anzunehmen, besser noch, es zu lieben. Dieser Tag wird eine grossartige Überraschung sein! Der Tod wird mir nicht das Ende bringen, sondern nur den Übergang in eine andere Form; ich werde dieser Erde entkommen, um eine Heimat zu finden, die allererste unbekannte Einheit. Mit der allergrössten Gelassenheit werde ich das Geheimnis des Todes genauso auf mich zukommen lassen wie das Geheimnis des Lebens: mit Vertrauen!“[11] Nach dieser ersten Verarbeitung gelingt es dem in der Sandhöhle Steckenden, ein paar Stunden zu schlafen. Er erwacht, als die Sonne hoch am Himmel steht und es bereits heiss geworden ist. Nun steht er natürlich vor der Frage, ob es ihm gelingen wird, mit nichts als vier Schlucken Wasser in der Flasche seine Gruppe wiederzufinden. Zu diesem Zweck muss er den Berg wieder hinauf klettern, denn inzwischen ist ihm klargeworden, dass er am Tag zuvor an der falschen Seite hinuntergelaufen war. Er hat also die Nacht in seinem Sandbett durch das Bergmassiv von der Gruppe getrennt verbracht. Er beschliesst, den Aufstieg zu wagen, kann aber nicht sicher sein, dass dieser gelingen wird. Das ist ihm bewusst und er kommentiert seine Lage folgendermassen: „Mein Schicksal ist besiegelt: Entweder ich verlaufe mich erneut und sterbe als gläubiger Mensch; oder ich finde die Gruppe wieder und setze mein Leben als gläubiger Mensch fort. Ich bin mit beiden Möglichkeiten einverstanden und füge mich.“[12]

Vor Einbruch der Dunkelheit findet er tatsächlich seine Gefährten wieder, die die Nacht hindurch Feuer entfacht hatten, um ihm den Weg zu weisen und am nächsten Tag ihrerseits auf die Suche nach ihm gegangen waren. Die Erleichterung ist gross, er ist am Rande des Zusammenbruchs, es fliessen Tränen. Wasser, Nahrung und Salben tragen zu seiner Wiederherstellung bei, aber er ist zunächst ausserstande, über sein Erlebnis auch nur ein Wort zu verlieren. Das Einzige, was er immer wieder beteuert, ist, dass er keine Angst gehabt hat, um gleich darauf feststellen zu müssen, dass seine Weggefährten ihm das nicht so ohne weiteres glauben. „Ich konnte ihnen einfach nicht mehr sagen…. Einerseits fehlten mir die Worte, um ihnen mein Abenteuer unter den Sternen zu beschreiben. Darüber hinaus ahnte ich, dass mein Bericht für sie, die eine furchtbare Nacht hinter sich hatten, während ich den Höhepunkt meiner Existenz erlebt hatte, zu diesem Zeitpunkt schwer zu ertragen und unpassend gewesen wäre."[13]

Ich halte es für berechtigt, von einem Nahtoderlebnis zu sprechen, obwohl das Beschriebene nicht alles beinhaltet, was man von solchen Erlebnissen kennt, so tritt z. B. das oft berichtete Durchgehen durch einen Tunnel, an dessen Ende sich das Licht befindet, nicht auf. Offensichtlich befreit sich das Bewusstsein aber weitgehend vom physischen Leib und begegnet den Kräften und Wesen, die die Welt gestalten. Auffallend ist, dass er selbst eine entscheidende aktive Rolle in den Vorgängen spielt: Er rennt den Berg hinunter, er gräbt sich in den Sand ein, er will auf den Tod zugehen, statt seinem Schicksal passiv ausgesetzt zu sein. Diese Aktivitäten sind von besonderer Art: Sie sind in ihrem Mut und in ihrer Entschlossenheit entschieden ichhaft und zugleich zeigt sich in ihnen eine Führung durch eine Instanz, die mehr ist als ich, die das Ich nicht abdämpft, sondern erhöht und erweitert und es ohne Konflikt seiner eigentlichen Bestimmung zuführt. Die Instanz, die den Menschen normalerweise schlafend seinem Schicksal entgegenführt, wird hier bewusst. Daher erklärt sich auch das völlige Einverständnis mit allem, was geschehen wird. Das Einssein des Ich mit der geistigen Welt ist ein sinnerfüllter Zustand und das bewusste Erleben desselben führt zu der Gewissheit, dass alles, was sich im Leben und im Sterben ereignet, in einem höheren Zusammenhang steht und so wie es geschieht, richtig ist. Die merkwürdige Tatsache, dass Schmitt sich sozusagen mit seinen eigenen Händen eine Art Grab schaufelt, in das er sich hineinlegt, weist Anklänge an vergangene Formen der Einweihung auf: In der ägyptischen Kultur war es üblich, dass Einzuweihende für drei Tage und drei Nächte in einen Sarkophag gelegt und in einen todesähnlichen Zustand versetzt wurden. Wie immer die Einzelheiten dieser Prozeduren ausgesehen haben, man war sich sicher grundsätzlich (wenn auch in einer der heutigen Bewusstseinsform nicht vergleichbaren Art und Weise) über den Zweck des Tuns und der dazu verwendeten Gegenstände im Klaren. Der Vorgang, den Schmitt vollzieht und erlebt, ist vergleichbar und auch wieder nicht. Niemand leitet ihn an, er tut das Einzige in dieser Situation mögliche, um dem Erfrierungstod zu entgehen, ergreift also in voller Besonnenheit die kleine Chance, sein Leben durch die Nacht zu retten und wird so in eine Situation geführt, auf die er sich nicht bewusst vorbereitet hat. Es ist die Frage, ob nicht bei modernen Einweihungen oder einweihungsartigen Erlebnissen immer ein vergleichbares Verhältnis von individueller Aktivität und Wachheit und überindividueller Sinngebung auftritt. Ich gehe davon aus. Das würde bedeuten, dass Einweihung (oder momentane Bewusstseinserweiterung mit einweihungs-artigem Charakter) dort nicht auftreten kann, wo sie von Menschen direkt beabsichtigt wird. Natürlich kann man nach der Erweiterung des Bewusstseins gezielt suchen und auch entsprechende Übungen durchführen, die Erfüllung dieser Suche wird sich aber immer in einem unerwarteten Moment ergeben und auch anders beschaffen sein als es die Vorstellungen sind, die man zuvor von dieser Erfüllung hatte. Das selbstgeschaufelte Grab wird gerade dadurch sprechend, dass es zu einem völlig anderen Zweck ausgehoben wurde als zu demjenigen, dem es dann gedient hat. Wenn dies ein strukturelles Merkmal moderner Einweihungen ist, dann bedeutet das zugleich, dass diese nicht willkürlich herbeigeführt werden können. Sie ereignen sich unter bestimmten Umständen. Es mag möglich sein, ein solches Ereignis vorauszuahnen oder mit grösserer Bewusstheit darauf zuzugehen, sein Eintreten wird dennoch überraschend sein und vorher gebildete Vorstellungen modifizieren.

Eine wesentliche Erkenntnis dieser Nacht scheint für Schmitt in der gewonnenen Überzeugung zu bestehen, dass es in der Wirklichkeit keine Sinnlosigkeit gibt. Dies ist nur eine illusionäre Vorstellung. In der Berührung des Herzens mit einem Höheren lebt man unmittelbar in einer Sphäre von Sinn. Zugleich liegt Sinn immer in der Überschreitung geronnener Gewordenheit, in der Wandlung der Verhältnisse, die neue Möglichkeiten sichtbar werden lässt.

Die vier Stücke, die Schmitt den Weltreligionen gewidmet hat, zeigen solche Möglichkeiten auf. Milarepa ist ein Kind, das, nach buddhistischer Lehre erzogen, seiner Umgebung mit Mitleid und Liebe begegnet. Massiv ungerechte Behandlung lässt ihn, indem er heranwächst, zu einem fürchterlichen Rächer werden, der erst im späteren Lebensalter und nachdem er einiges an Schuld auf sich geladen hat, aus eigener Einsicht zu Mitleid und Liebe zurückfindet und damit seine Umgebung befrieden kann.

Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran handelt von einem äusserlich einfachen Mann muslimischen Glaubens, der über eine äusserst scharfe Beobachtungsgabe und eine Milde im Urteil verfügt. Ein jüdisches Kind fällt ihm auf und als der alleinerziehende Vater des Jungen seine Arbeit verliert und sich schliesslich das Leben nimmt, ist Monsieur Ibrahim zur Stelle, nimmt den Jungen zu sich und verschafft ihm eine neue Lebensperspektive.

Oskar und die Dame in Rosa lässt uns das Schicksal eines krebskranken Kindes miterleben, dass nur noch kurze Zeit zu leben hat. Die Dame im rosa Kittel, die ehrenamtlich auf der Station des Krankenhauses arbeitet, leitet ihn dazu an, die verbleibenden Tage so intensiv zu durchleben, dass er an jedem Tag die Erfahrungen eines Jahrzehnts macht. So stirbt Oskar in Frieden im hohen Alter von 120 Jahren.

Das Kind von Noah beschreibt wiederum das Schicksal eines jüdischen Kindes, welches im 2. Weltkrieg in Belgien von einem katholischen Priester beschützt und versteckt wird. Zusammen mit der Apothekerin des Dorfes, die sich auf das Fälschen von Pässen versteht, vermag er über 200 jüdischen Kindern das Leben zu retten. Dabei sind die handelnden Personen lebensnah und liebevoll mit ihren Stärken und Schwächen gezeichnet und das häufig anzutreffende Freund-Feind-Schema wird beständig durch individuelle Charakterisierung der einzelnen Gestalten durchbrochen.

So unterschiedlich die vier Stücke auch sind, es liegt ihnen eine gemeinsame Botschaft zugrunde, die man so formulieren könnte: Wenn etwas den Namen Religion verdient, dann kann es sich nie auf das Recht einer Gruppe gegenüber einer anderen berufen. Traditionen haben ihren Wert dadurch, dass sie der Menschheit die Möglichkeit bestimmter Lebensformen zeigen, nicht dadurch, dass sie recht haben. Die Religion, wie immer sie heissen mag, lebt in Taten der Selbstüberwindung, wodurch andere Menschen neue Perspektiven erhalten. In allen vier Stücken finden sich Menschen, die eine gewisse Form der religiösen Innigkeit leben. Entweder ist ihnen dies selbstverständlich oder sie erreichen es im Laufe ihres Lebens durch Selbstüberwindung. Diese Gestalten sind keine Theoretiker, ihre Überzeugungen leben sich in Handlungen dar, die anderen Menschen entweder das Leben oder das friedvolle, zuversicht-liche Gehen in den Tod ermöglichen.

Schmitt hat diese Texte nicht unmittelbar aufeinander folgend geschrieben. Milarepa erscheint 1997, Monsieur Ibrahim 1999. Im gleichen Jahr erscheint das Theaterstück: Hotel zu den zwei Welten[14] und im Jahr 2000 der ausserordentlich mutige Roman mit dem Titel: Das Evangelium nach Pilatus.[15] Erst danach erscheinen Oskar und die Dame in Rosa (2002) sowie Das Kind von Noah (2004). Diese beiden sozusagen eingeschobenen Texte sollen hier ein wenig näher betrachtet werden.

Das Hotel zu den zwei Welten ist ein eigenartiger Ort des Übergangs. Ein Fahrstuhl bringt verschiedene Menschen dorthin. Sie bleiben für kürzere oder längere Zeit; einige von ihnen haben zunächst Mühe, sich zurechtzufinden. In dem Hotel gibt es eine Ärztin, die aber nur unter bestimmten, für die Bewohner des Hotels zunächst rätselhaften Umständen zu sprechen ist. Es stellt sich heraus, dass alle, die hier ankommen, in einem merkwürdigen Zustand zwischen Leben und Tod schweben. Ihr Körper befindet sich entweder im Koma oder auf dem Operationstisch, jedenfalls kämpfen Ärzte um das Leben des Betreffenden. Die Menschen, die schon länger im Hotel sind, sind sich in der Regel über ihren Zustand im Klaren, die Neuankömmlinge noch nicht. Diese müssen erst von den übrigen Bewohnern aufgeklärt werden. Ab und zu sucht die Ärztin mit einem der hier Anwesenden das Gespräch unter vier Augen. Dann geht es in den Fahrstuhl, den einzigen Ausgang, den das Hotel besitzt. Erst im letzten Augenblick wird klar, ob dieser nach oben fährt, also der Tod eingetreten ist oder ob der Weg nach unten zurück auf die Erde geht. Schmitt sieht in dem Hotel, dem Zwischenbereich zwischen Leben und Tod, einen Ort, der besondere Entwicklungsmöglich-keiten bereithält, aber auch mit Herausforderungen verbunden ist. In jedem Fall werden hier Wahrheiten, die im Laufe des Erdenlebens zugedeckt werden konnten, sichtbar und es geschieht eine radikale Infragestellung und Neubewertung der bisher gelebten Überzeugungen. Da ist z. B. Julien, ein wohlhabender Lebemann, der betrunken mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum geprallt ist. Sein Unfall, dessen Ausgang noch unklar ist, wird hier als Selbstmordversuch eingestuft. Im Laufe der Unterredungen wird ihm deutlich, dass das Leben, solange er es als Selbstverständlichkeit genommen hat, für ihn nicht von besonderer Bedeutung war und dass er es jetzt, wo es sich ihm zu entziehen droht, beginnt ernst zu nehmen. Das Erkennen seiner Lage bringt ihn zunächst in die grösste Not. Da wird mit einer gewissen Radikalität die Frage diskutiert, ob ein Leben, dessen Anfang und Ende in Dunkel getaucht ist, überhaupt einen Sinn haben kann. Julien gesteht schliesslich ein, dass seine Annahme, dass der Tod ein absolutes Ende darstelle, ihn daran gehindert habe, das Leben zu ergreifen. Es ist Marie, die einfache Frau, die sich ihr Leben lang damit über Wasser gehalten hat, für andere sauber zu machen, die seine Lage auf den Punkt bringt. „Armer Junge, schon sehr traurig, wenn man sich so irrt. Sie hatten also eine falsche Vorstellung vom Leben, dass sie kannten, wegen des Todes, den Sie nicht kannten.“[16] (S. 45) Kurze Zeit später wird sie in den Fahrstuhl gerufen, der nach oben fährt. Was im Tod auf sie wartet, weiss sie nicht, sie tritt den Weg aber mit einer gewissen Gelassenheit an, denn sie hat sich durch das Leben eine Art von Realismus erworben, auf den sie sich jetzt stützen kann. Dieser sagt ihr, dass die Projektion eines Unbekannten auf die konkreten Verhältnisse, in denen man sich befindet, nur dazu dient, die Fähigkeiten zu verlieren, die es zum Ergreifen des Lebens im hier und jetzt braucht. Julien hat sich durch das Gespräch mit ihr ein wenig für sich selbst und für andere geöffnet. Kurz darauf erscheint Laura im Hotel. Sie war schon einmal hier, weiss sogleich, wo sie sich befindet und möchte am Gespräch teilnehmen. Kränklich und schwächlich geboren, hat sie sich dazu entschlossen, dem Leben sowie dem Tod Neigung und Interesse entgegenzubringen. Sie vermag es, Juliens Herz zu erwärmen. So hegen beide den Wunsch, ins Leben zurück zu dürfen und sich dort noch einmal zu begegnen. Die bange Frage kommt auf, ob sie sich denn im Leben wiedererkennen würden. Laura kommentiert das Problem: „Das Bewusstsein vergisst alles, was hier passiert ist, aber unter der Haut bleiben Spuren.“[17] Kurze Zeit darauf führt der Fahrstuhl sie nach unten. Julien, der erst im letzten Moment sieht, dass sie ins Leben zurückdarf, ist darüber beglückt und verliert seine eigene Angst. Kurze Zeit später wird er in den Fahrstuhl gerufen und Dr. S., die Ärztin, deren Aufgabe es ist, die Patienten gemäss ihrem Zustand hier oder dorthin zu geleiten, gib ihm zu verstehen, dass der Tod eben nicht der Tod wäre, wenn man genau wüsste, was einen erwartet. Julien folgt ihr gelassen und Dr. S, deutet ihm an, dass das Vertrauen eine höhere Kraft ist als das Wissen. Obwohl für den Leser unklar bleibt, in welche Richtung sich der Aufzug nun bewegt, kann man doch annehmen, dass die Wandlung, die Julien erlebt hat, ihm das Weiterleben ermöglicht. Das Stück endet mit der Aussage von Dr. S., die die Erfahrung Lauras präzisiert und bestätigt: „Sobald sich der Fahrstuhl in Bewegung setzt, werden Sie all das hier vergessen haben, aber auf der Erde gibt es eine unbewusste Erinnerung an das, was ausserhalb der Erde geschehen ist, eine tiefe Erinnerung, versteckt in den Windungen des Bewusstseins, die mit dem ersten Blick wiederkommt, in dem sich zwei Menschen, die sich ansehen, erkennen. Das nennt man: Liebe“[18] Schmitt bewältigt mit dieser Aussage ein nicht geringes Problem, dass sich eigentlich jedem stellen müsste, der über die Erfahrung voneinander radikal unterschiedener Bewusstseinszustände verfügt: Wie vermag man das ausserhalb der Sinne Erfahrene in einer sinnlich gebundenen Bewusstseinsform wiederzufinden? Diese Frage ist entscheidend, denn wenn es die Möglichkeit des Wieder-findens nicht gäbe, würde das Aufwachen in einem leibfreien Bewusstsein zwangsläufig eine Entfremdung vom übrigen Leben bedeuten müssen und wäre somit für die Bewältigung desselben wertlos. Als Bürger zweier Welten, die keinen Bezug aufeinander haben, könnte sich der Mensch nirgends beheimaten. Schmitt ist weniger daran interessiert, wie der Einzelne dieses Problem für sich methodisch lösen kann, er möchte wissen, durch welche Kanäle das übersinnlich Vollzogene in das gewöhnliche Leben hineinwirkt. Die Tatsache der Liebe und des Erkennens kann für jeden Menschen davon zeugen, dass dem Leben im Leib eine andere Existenzform nicht leiblicher Art vorangegangen ist.

Ein besonders mutiger Versuch, die Überschreitung von Grenzen durch die Liebe auszuloten und zu verstehen, findet sich in dem Roman: Das Evangelium nach Pilatus. Um diesen schreiben zu können, hat Schmitt nicht nur die Evangelien zu Rate gezogen, sondern auch umfangreiche historische Studien betrieben über das Leben der Römer und der Juden im besetzten Jerusalem während der Zeitenwende. Die Evangelien nimmt er teilweise wie historische Dokumente und versucht, das ungewöhnliche Anliegen und die ebenso ungewöhnliche Biographie des Menschen Jesus von Nazareth, der ihn in besonderem Masse beeindruckt, zu verstehen. Im ersten Teil des Romans wird die Figur des Judas neu interpretiert: Schmitt liesst den Verrat nicht als Schwäche, sondern als Opfer eines intimen Freundes. Der zweite Teil des Romans ist aus der Sicht des Pilatus geschrieben, der seinem Bruder in Briefen Mitteilung von den Geschehnissen macht. Pilatus, der römische Statthalter in der Provinz Judäa beginnt seinen Bericht, kurz nachdem die Kreuzigung vollzogen wurde. Um die römische Macht zu sichern, ist er ständig auf der Hut vor aufkeimenden Unruheherden, die er zu ersticken bestrebt ist, bevor sie sich ausbreiten können. Das Geschehen um Jesus von Nazareth entzieht sich zwar seiner der Machtausübung dienenden Logik, er versucht es aber dennoch innerhalb seines Denk-schemas zu deuten. So hält er die Bekundung der Auferstehung für einen politischen Trick seiner Gegner, mit dem man eine potentiell gefährliche jüdische Volksbewegung ins Leben rufen kann. Das Ganze stellt sich für Pilatus wie eine Art von Kriminalfall dar, dessen Lösung er im Roman höchstpersönlich in Angriff nimmt. Je verzweifelter er sich um die Aufklärung des Falles bemüht, umso undurchsichtiger werden die Verhältnisse für ihn. Er begibt sich auf die Suche nach der verschwundenen Leiche, die er dem Volk zu präsentieren wünscht, um es von seinem Aberglauben zu heilen und scheitert jämmerlich. Schmitt erlaubt sich hier einige offensichtliche dichterische Freiheiten die es ihm gestatten, die Gestalten so zu zeichnen, dass in ihrer Entwicklung das zunächst unmöglich Scheinende möglich wird. Er konfrontiert Pilatus sowohl mit dem Jünger Johannes als auch mit der Tatsache, dass seine geliebte Frau, Claudia Procula, den Auferstandenen gesehen hat und sich zum Christentum bekehrt. Während dieser die Ausführungen des Jüngers nur als Wahnsinn betrachten kann, lässt ihn die Liebe seiner Frau zumindest schwankend werden. Johannes sagt ihm: „Denk nach, Pilatus, was würde aus uns in einer Welt der Liebe. Was würde aus Pilatus, dem Statthalter Roms, der seinen Posten der Eroberung, dem Haβ und der Verachtung anderer verdankt? Was würde aus Kaiphas, dem Hohenpriester des Tempels, der sich sein Amt von dir mit Geschenken erkauft und seine Herrschaft auf der Furcht errichtet, die er einflösst? Gäbe es noch Juden, Griechen, Römer in einer auf Liebe gegründeten Welt? Gäbe es noch Mächtige und Schwache, Reiche und Arme, Freie und Sklaven? Deine Angst ist berechtigt, Pilatus: Die Liebe wird die Zerstörung dieser Welt sein. Du wirst das Reich der Liebe aus der Asche deines Reichs erstehen sehen.“[19]

Kurze Zeit später schliesst sich Claudia Procula einem Pilgerzug nach Nazareth an und fordert ihren Mann in einer hinterlassenen Nachricht dazu auf, ihr auf diesem Weg zu folgen. Die Pilger erwarten die Begegnung mit dem Auferstandenen. Pilatus begibt sich unerkannt unter die Menge und auf die Suche nach seiner Frau. Noch bevor er sie gefunden hat, schreibt er seinem Bruder: „Die ungeheure, furchterregende, wunderbare Energie, die den Fluβ der Pilger antreibt, spüre ich von Tag zu Tag stärker am eigenen Leib….Es geht um ein sehr konkretes und ebenso abstraktes Reich: Unsere Welt wird durch das Wort Gottes verwandelt. Sie wird äuβerlich dieselbe bleiben, innerlich aber von Liebe durchdrungen. Die Menschen werden sich selber verändern. Damit das Reich entsteht, muβ man es wollen…..Jeschua (Jesus, Anm. d. Verf.) will nichts beweisen, keinem etwas aufdrängen, niemanden überzeugen. Er bittet nur um eine innere Öffnung, um die Bereitschaft, eine Tür aufzutun und seine Botschaft anzunehmen, die ein anderes Leben verheiβt. Welch ungewöhnliche Sanftheit…“[20] Der Roman endet zwar nicht mit einer klassischen Bekehrung, jedoch mit einem für eine Herrschernatur ausserordentlichen Lebensumschwung des Pilatus, der ihn nahe an die zum Glauben notwendige Öffnung heranbringt. So geht er mit seiner Frau nach Rom zurück, ohne diesen Schritt mit einer Perspektive zu verbinden, die seiner Karriere nützlich sein könnte. Ob die neuen Ideen, die er kennen gelernt hat, sich als tragfähig für das Leben erweisen, bleibt für ihn zunächst offen. Jedenfalls ist der Zweifel an seiner bisherigen Lebensform in sein Herz gepflanzt.

Schmitt fügt dem Roman ein Nachwort bei, in dem er sich mit der Wahl seines Themas auseinandersetzt. Er nimmt hier Bezug auf sein damals noch unveröffentlichtes Erlebnis in der Wüste, ohne es in den Einzelheiten preiszugeben.

„Natürlich benutze ich meine Nacht in der Sahara im Februar 1989, wo ich als Atheist hinein-ging und als Gläubiger herauskam, als Vorlage für den Aufenthalt Jesu in der Wüste.

Ich verwende diese einzigartige Erfahrung nur insoweit, wie es mein Buch verlangt. Ansonsten behalte ich diese Nacht unter den Sternen, die mein Leben verändert hat, weiter für mich.“[21]

Gerade die Tatsache, dass die Erlebnisse dieser Nacht sich nach eingehender Prüfung als Zugang zu einer christlichen Form der Spiritualität erwiesen, macht den Umgang mit diesem Thema zu einer besonderen Herausforderung.

„Fragt mich jemand geradeheraus, ob ich gläubig bin, antworte ich ebenso geradeheraus mit Ja.

Beim Schreiben…. wird das problematisch. Das Schreiben bringt mich dazu, die Frage anzunehmen, statt eine Antwort zu geben. Im Schreibakt gibt das Werk die Mittel vor, und ich will es nicht durch meine Antwort verfälschen…..

Ich habe eine so hohe Vorstellung vom Leser, daβ ich mich stets um Respekt vor ihm bemühe, daher schreibt sich in meinen Text die Dimension des anderen ein, daher der Zweifel, wo Gewiβheit war.“[22]

Vielleicht ist es gerade das, was den Roman überzeugend erscheinen lässt: Der Leser fühlt sich gleichzeitig freigelassen und auf eine abenteuerliche Reise mitgenommen, in deren Verlauf Erfahrungen gemacht werden können, die auf eine nicht vorhersehbare Weise neue Öffnungen herbeiführen. Der Autor verwendet die Sprache nicht dazu, Inhalte und Vorgänge zu vermitteln, die er bereits gesehen hat. Er will in diesem Sinne nicht belehren. Er geht selbst ein Experiment ein und stellt sozusagen die Frage, ob es ihm gelingt, mit dem noch unbekannten Leser eine gemeinsame Sphäre zu betreten. Dieser Anspruch macht ihn zugleich demütig, denn das Erstrebte geht über ihn und seine menschlichen Beschränkungen hinaus. Er will sein Bestes geben und weiss zugleich, dass dieses nicht ständig abrufbar zur Verfügung steht.

„Tagtäglich erfordert der Griff zur Feder eine ausführliche Vorbereitung, etwas zwischen Meditieren und Beten, die Hände flach auf den Tisch, den Nacken unter dem Gewicht des Kopfes gebeugt, die Augen geschlossen, um besser zu hören, als ob ich mich einrollen und tief in mich hineinkriechen wollte, um dort mein Bestes zu geben. Umgeben von Stille und dem Duft einer Lavendelkerze, nehme ich Abstand von der Welt und ihrem Schmutz und versuche mich in ein groβes Ohr zu verwandeln.

Manchmal ist diese Ruhe unerreichbar. Dann beharre ich sanft. Ein, zwei Stunden zu verlieren ist nicht so schlimm, die Sanftheit bleibt der Zugangsweg…

Tief in mir ist etwas anderes als ich. Dort erwarten mich Gefühle, Gedanken, Zustände, die sonst nicht Teil meiner Persönlichkeit sind. Woher kommt diese Überraschung, die Inspiration genannt wird? Aus den angehäuften Erfahrungen, aus einem Herzen, das weiter ist als der Verstand, aus einem Unbewussten, das reicher ist als das Bewusstsein? Besetzen andere, Lebende oder Tote meine Phantasie, um sich Ausdruck zu verschaffen? Habe ich Zugang zu einem genetischen, einem Menschheitsgedächtnis? Trete ich in einen Zustand der Resonanz mit der Welt ein? Entdecke ich eine Art sechsten Sinn, den die Wissenschaft noch nicht kennt? Beginne ich, ein göttliches Raunen zu verstehen? Ich halte all diese Hypothesen für wahr-scheinlich.

Wenn ich schreibe, mache ich die Erfahrung einer Andersheit. Ich bin gleichzeitig Skribent, der aufschreibt, was er hört und schöpferischer Schriftsteller.

Ich wende mich einem Unendlichen zu, einem grenzenlosen Universum… Nur die Beschränkungen sind mir ganz eigen.“[23]

In der nicht voraussagbaren, Einklang erzeugenden Begegnung mit dem Leser zeitigt die in der Wüste erfahrene Begegnung mit dem Übersinnlichen ihre Früchte. So hat Schmitt offenbar lange bevor er die Quelle seines Schaffens preisgegeben hat, aus dieser geschöpft.

[1] Eric-Emmanuel Schmitt: Nachtfeuer. Was ich in der Wüste erlebte, Frankfurt a. M. 2017. Die französische Originalfassung ist 2015 erschienen.

[2] A. a. o., S. 132

[3] A. a. O., S. 139

[4] A. a. O., S. 144f.

[5] A. a. O., S. 147f.

[6] A. a. O., S. 148

[7] A. a. O., S. 149

[8] A. a. O., S. 149

[9] A. a. O., S. 150

[10] A. a. O., S. 152

[11] A. a. O., S. 154 f.

[12] A. a. O., S. 156

[13] A. a. O., S. 166

[14] Eric-Emmanuel Schmitt: Hotel zu den zwei Welten, Lengwil 2001

[15] Eric-Emmanuel Schmitt: Das Evangelium nach Pilatus, Frankfurt a. M. 2007. Die im Text angegebenen Daten beziehen sich jeweils auf die französische Erstveröffentlichung.

[16] A. a. O., S. 45

[17] A. a. O., S. 92

[18] A. a. O., S. 102

[19] A. a. O., S. 186

[20] A. a. O., S. 234f.

[21] A. a. O., S. 266

[22] A. a. O., S. 278

[23] A. a. O., S 264f

Heinrich v. Kleist: Das Ringen um die Wirksamkeit des Ich

von Christina Moratschke

Die Lebensspanne Heinrich v. Kleists umfasst nur einen kurzen Zeitraum. Am 10. 10. 1777 wird er in Frankfurt an der Oder geboren, am 21. 11. 1811 beendet er am Kleinen Wannsee in der Nähe von Berlin sein Leben von eigener Hand. Er erreicht also gerade das 35. Lebensjahr. Zunächst wächst er in wohlhabenden Verhältnissen auf, der Tod des Vaters im Jahre 1788 bringt die Familie jedoch in finanzielle Bedrängnis. Man weiss nicht allzu viel darüber, wie sich für Kleist die darauffolgenden Jahre gestalten, jedenfalls tritt er 1792 ins Militär ein. Diese Laufbahn war in der damaligen Zeit für die Söhne adeliger Kreise etwas relativ Selbstverständliches, für Kleist jedoch eine Tortur. Später nach seinem Austritt aus der Armee spricht er von unwiderruflich verlorenen Jahren. Dieser erfolgte 1799, also nach 7 Jahren Dienstzeit. Zuvor musste er am Krieg gegen Frankreich teilnehmen, erfuhr wohl auch eine Beförderung und versuchte vor allem, sich in der verbleibenden Zeit durch private Studien zu bilden. Auch musizierte er mit Freunden und war in der Lage, die Kosten eines längeren Ausfluges in den Harz vollständig durch die Einnahmen aus den musikalischen Darbietungen zu decken. Dennoch hat ihn der Dienst an der Waffe bedrückt. Im Rückblick auf diese Zeit schreibt er: „Ich war oft gezwungen, zu strafen, wo ich gern verziehen hätte, oder verzieh, wo ich hätte strafen sollen; und in beiden Fällen hielt ich mich selbst für strafbar.“ [1]

Die nächsten Jahre verlaufen dramatisch. Das Universitätsstudium bricht Kleist nach 3 Semestern ab. Er strebt eine möglichst universelle Bildung an, will sich nicht sofort auf eine Richtung für ein Brotstudium festlegen und fühlt sich von den Vorlesungen über Physik, Mathematik, Philosophie und Kulturgeschichte nach kurzer Zeit ausgelaugt. Er lernt Wilhelmine v. Zenge kennen, mit der er sich verlobt. Gemäss den damals üblichen Gepflogenheiten muss die Verlobung solange geheim bleiben, bis Kleist sich für ein Amt ausbilden wird, dass ihn in die Lage versetzt, eine Familie zu ernähren. Er gibt dieses Versprechen, gerät aber sehr bald in einen immer grösseren Konflikt mit sich selbst. Denn welches Amt soll er wählen? Auf einer Reise nach Würzburg wird ihm klar, dass er diesen Forderungen des Adelsstandes nicht entsprechen kann und dass einzig die schriftstellerische Laufbahn für ihn in Frage kommt. An Wilhelmine schreibt er. „Ich kann nicht eingreifen in ein Interesse, das ich mit meiner Vernunft nicht prüfen darf. Ich soll thun, was der Staat von mir verlangt, u soll doch nicht untersuchen, ob das, was er von mir verlangt, gut ist. Zu seinen unbekannten Zwecken soll ich ein bloβes Werkzeug sein – ich kann es nicht.“[2] Diese Äusserungen legen Zeugnis davon ab, dass er sich in seiner Würde verletzt fühlt, wenn man von ihm verlangt, ohne Erkenntnis zu handeln, oder, anders gesagt, seine Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, ohne prüfen zu können, welchem Zweck seine Taten dann tatsächlich dienen. Im darauffolgenden Jahr 1801 lernt er die Philosophie Kants kennen, er erfährt durch dieselbe eine Erschütterung, die seine Lebenskrise noch verschärft. Denn nun ist es nicht nur der Staat, eine von Menschen gemachte Institution, die ihre Zwecke vor dem zum Handeln Gedrängten verbirgt; Kant stellt dar, dass der Mensch selbst so beschaffen ist, dass ihm die Wirklichkeit, dass ‚Ding an sich‘[3] verborgen bleiben muss. Kleist wendet sich endgültig von der universitären Wissenschaft ab, gleichzeitig entstehen erste Entwürfe zum Trauerspiel: ´Die Familie Schroffenstein´. Da er von irgendetwas leben muss, entwickelt er im darauffolgenden Jahr Pläne, sich als Bauer in der Schweiz niederzulassen. Daraus wird zwar nichts, die Bekanntgabe dieser Absichten führt aber zum Bruch mit Wilhelmine, die sich für eine solche Lebensform als nicht geeignet ansieht und wohl auch nicht glauben kann, dass Kleist auf diese Weise eine Existenzgrundlage erwirtschaften könne.

Kleist schlägt sich irgendwie durch, zeitweise unterstützt von seiner Schwester Ulrike und gerät 1804 nach dem Scheitern eines Tragödienprojektes in eine gesundheitliche Krise. Im darauffolgenden Jahr nimmt er, da ihm nichts Anderes übrigbleibt, eine Arbeit im Berliner Finanzdepartement an, wo man ihm nach einiger Zeit einen halbjährlichen Urlaub gewährt. Aufgrund dessen kann er an den beiden Lustspielen „Amphitryon“ und „Der zerbrochene Krug“ arbeiten. Im französisch besetzten Berlin wird er im Jahr darauf verhaftet und gerät für etwa 5 Monate in Kriegsgefangenschaft. Nach der Entlassung gibt er eine eigene Kunstzeitschrift, den „Phöbus“ heraus, die jedoch nach einem Jahr wieder eingestellt wird. 1810 erscheint ein erster Band mit Erzählungen. Kleist gerät aber zunehmend in Isolation und auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden drückender. In einem Akt der Verzweiflung bittet er 1811, allerdings vergeblich, um Wiederaufnahme in die Armee. Am 21. 11. beendet er, gemeinsam mit Henriette Vogel, die unter einer schweren Erkrankung leidet, am Kleinen Wannsee sein Leben.

Kleist war ein radikaler Mensch. Was er tat, wollte er ganz mit Bewusstsein durchdringen und dies war ihm schliesslich nur in der künstlerischen Produktion möglich. In diesem Zusammenhang kann man ermessen, in welche Schwierigkeiten er durch die Auseinandersetzung mit der Philosophie Kants geriet. Er dokumentiert seine Bedrängnis in einem Brief an Wilhelmine: „Wenn alle Menschen statt der Augen grüne Gläser hätten, so würden sie urteilen müssen, die Gegenstände, welche sie dadurch erblicken, sind grün – und nie würden sie entscheiden können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeigt, wie sie sind, oder, ob es nicht etwas zu ihnen hinzutut, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehört. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder, ob es uns nur so scheint. Ist das letzte, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nicht mehr – und alles Bestreben, ein Eigentum sich zu erwerben, das uns auch in das Grab folgt, ist vergeblich.“[4] Es ist charakteristisch für Kleist, dass er diese Ansicht nicht ruhig hinnehmen kann. Welchen Wert soll ein Leben haben, aus dem keine Früchte für eine nachtodliche Existenz zu gewinnen sind? Wie wäre dann überhaupt Entwicklung denkbar? Fasst man die Kategorien wie eine dem Menschen von unbekannter Hand eingepflanzte Struktur auf, die, wie die grünen Gläser, die Welt im menschlichen Bewusstsein in einer Form erscheinen lassen, die nicht ihnen selbst, sondern dem Menschen angehört, so kann in der Tat von Erkenntnis keine Rede mehr sein. Unter diesen Umständen scheidet für Kleist die wissenschaftliche Tätigkeit als Möglichkeit, seinem Leben einen Sinn zu verleihen, aus und er wendet sich ganz der Kunst zu.

Eigentlich ist er ein Mensch, der unterschiedlichste Möglichkeiten in sich ausbilden und verbinden möchte. 1805 schreibt er an seinen Freund Ernst v. Pfuel: „Ich kann ein (Diffe)rentiale finden und einen Vers machen; sind das nicht die beiden Enden der menschlichen Fähigkeit.“[5] Hier klingt bereits ein Motiv an, dass man in seinem dichterischen Werk dann immer wieder finden wird: Die grössten Gegensätze lassen sich bei entsprechender Betrachtung zur Einheit zusammenfügen. Die streng logische, mathematischen Prinzipien folgende Diskussion einer Kurve und das kreative, phantasievolle Verfassen von Versen scheinen gänzlich verschiedenen Betätigungsweisen des Menschen zu entspringen. Und doch, weit genug getrieben, mag die eine Fähigkeit sich im Untergrund der anderen zeigen und als zu ihr gehörig entpuppen. Der gute Mathematiker verfügt eben auch über Phantasiekräfte, was zuweilen in unkonventionellen Lösungswegen oder erstaunlichen Entdeckungen sichtbar wird und der gute Dichter vermag die Gesetzmässigkeit seines Stoffes zu erfassen, ohne deshalb seiner schöpferischen Kräfte beraubt zu werden.

So findet man z. B. in dem Drama „Der zerbrochene Krug“ das Verwirrspiel so weit getrieben, dass Richter Adam sich am Ende wie eine Geistergestalt in die Lüfte erhebt, um sich der Verantwortung für das von ihm Angerichtete zu entziehen und die Zurückbleibenden ihn wieder herholen müssen, damit er weiter als Mensch im Spiel verbleiben und agieren kann. Andererseits sind die Personen mit ungeheurem dichterischem Können bodenständig in ihre Zeit und ihre soziale Stellung hinein gestaltet und vertreten sich selbst in der ihnen von der Gesellschaft zugedachten Rolle überzeugend, eine Fähigkeit, die Kleist in seinem eigenen Leben ja gerade abging. Er konnte sich in den ihm traditionell zugedachten Rahmen nicht hineinfügen und musste diesen sprengen, notfalls um den Preis einer Tragödie.

In seiner 1810, also ein Jahr vor seinem Tod erschienenen kleinen Schrift „Über das Marionettentheater“[6] spricht er von dem Ineinandergreifen der beiden Enden der ringförmigen Welt, ein Bild, das das Zusammenfliessen dessen betont, das am weitesten auseinanderliegt. Das Stück besteht aus einem Gespräch zwischen dem Ich-Erzähler und einem Tänzer. Das Gespräch findet im Winter 1801 statt, ist also auf das Jahr datiert, in dem Kleist die Philosophie Kants studierte und dadurch an der Möglichkeit, sich erkennend zur Welt in ein Verhältnis zu setzen, verzweifelte. Im Marionettentheater reflektiert er diesen Sachverhalt.

Der Ich-Erzähler trifft eines Abends einen stadtbekannten Tänzer und kommt mit ihm ins Gespräch über ein Marionettentheater, welches sie beide kurz zuvor gesehen haben. Er ist erstaunt, dass der Tänzer dem Puppenspiel so viel Anregendes abgewinnen kann, denn er geht zunächst davon aus, dass dieser seine eigene Kunst für höherstehend halten muss. Der Tänzer klärt ihn darüber auf, dass man aus dem Studium der Bewegung der Puppen vieles lernen könne. Er deutet an, dass diese in ihrer Bewegung von ganz besonderer Grazie seien. Der Erzähler erkundigt sich daraufhin nach dem Mechanismus der Figuren und der Beherrschbarkeit der einzelnen Glieder. Er erhält die Antwort, dass der Spieler eben nicht jedes einzelne Glied der Puppe beherrschen könne und müsse, sondern nur deren Schwerpunkt. „Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen in dem Innern der Figur zu regieren; die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgen, ohne irgend ein Zutun auf eine mechanische Weise von selbst.“[7] Zwischen den Beiden entwickelt sich nun ein merkwürdiger Dialog und man kann den Eindruck haben, dass Kleist mit der Frage, ob sie sich nun einigen oder verfehlen, eigentlich spielt. Jedenfalls behauptet der Tänzer, dass, wenn der Schwerpunkt in einer geraden Linie bewegt würde, die Glieder von selbst Kurven beschreiben würden, sodass ein Rhythmus entstehe, der dem Tanz sehr ähnlich sei. Obwohl diese Linie einerseits sehr einfach ist, ist sie von der anderen Seite her betrachtet geheimnisvoll: sie beschreibt nämlich den Weg der Seele des Puppenspielers, der so selbst zum Tänzer wird. Nun kommt eine merkwürdige Wendung ins Gespräch, indem der Tänzer seine Ansichten mehr oder weniger widerruft oder zumindest modifiziert. Denn er ist inzwischen zu der Überzeugung gelangt, dass der Tanz der Marionetten gänzlich mechanisiert und mittels einer Kurbel hervorgebracht werden könne. Der Erzähler ist verwundert darüber, in dem Tänzer jemanden zu erblicken, der sich offenbar selbst mit dem Puppenspiel beschäftigt, geht aber auf dessen Behauptung nicht wirklich ein. Er möchte stattdessen wissen, welchen Vorteil denn die Puppe gegenüber einem lebendigen Tänzer haben könne. Der grösste Vorteil sei, erhält er zur Antwort, dass sie sich nicht zieren könne. Denn Ziererei tritt dann auf, wenn sich die Seele irgendwo anders befinde als in ihrem Schwerpunkt. Der Tänzer ergänzt seine Ausführungen um einige Beispiele missglückter Grazie, die er im Kreise seiner Kollegen reichlich zu finden weiss. Ein weiterer Vorteil dieser Puppen sei, dass sie antigrav, also der Schwerkraft entgegengesetzt seien. Die Trägheit der Materie, die die Leichtigkeit des Tänzers hemmt, sei ihnen fremd; sie streifen den Boden nur, wie es vielleicht Elfen tun, sie brauchen ihn nicht zum Ausruhen. Der Erzähler bewundert die Geschicklichkeit in der Argumentation des Tänzers, bezweifelt aber doch, dass die menschliche Anmut durch die Puppe zu übertreffen sei. „Er versetzte, dass es dem Menschen schlechthin unmöglich sei, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein Gott könne sich, auf diesem Felde, mit der Materie messen; und hier ist der Punkt, wo die beiden Enden der ringförmigen Welt ineinander greifen.“[8] Die beiden Enden der ringförmigen Welt: das ist ein sprechendes Bild. Denn in diesem Bild gibt es nur eine Welt, in welcher Gott und Materie, also die grösstmöglichen Gegensätze, gleichzeitig besonders nahe beieinander sind. Es ist aber doch die Frage, wo in diesem Bild der Mensch bleibt und das beschäftigt auch den Ich-Erzähler. Der Tänzer macht ihn auf die Unordnung aufmerksam, die das menschliche Bewusstsein in alle Lebensverhältnisse hinein gebracht hat. Das Essen vom Baum der Erkenntnis hat die grössten Schwierigkeiten über die Menschen gebracht.

Die beiden scheinen sich nicht einigen zu können, doch jetzt nimmt das Gespräch eine andere Wendung, indem jeder eine erlebte Begebenheit berichtet, die mit dem Verlust der Unschuld durch das Erwachen des Bewusstseins zu tun hat. Der Ich-Erzähler trägt folgende Geschichte bei: Vor einiger Zeit badete er sich gemeinsam mit einem heranwachsenden Jüngling. Dieser, in einem Alter, wo man für die leiblichen Reize erwacht, war wunderschön und anmutig gebaut. In dem Moment, wo er einen Fuss zum Abtrocknen auf den Schemel stellte, fiel sein Blick in einen Spiegel und er entdeckte, dass er unwillkürlich dieselbe Pose eingenommen hatte, die man in der antiken Plastik des Dornausziehers findet und die eine besondere Grazie ausstrahlt. Zufällig hatten beide diese Plastik kurz vorher gemeinsam betrachtet. Der Jüngling erwähnt das Bemerkte und der Erzähler sieht die Pose im selben Moment auch, leugnet es aber ab und fordert den Jüngling zur Wiederholung auf. Wie es vorauszusehen war: der Jüngling unternimmt mehrere Versuche, die alle samt scheitern. Am Ende karikiert er nur noch das im unwillkürlich glücklichen Moment Gelungene. Der Erzähler weiss von einer merkwürdigen Veränderung des Jünglings zu berichten, die im Zusammenhang mit dieser Begebenheit stattgefunden hat: Er wurde eitel, verbrachte ganze Tage vor dem Spiegel und verlor gleichzeitig die Reize, die ihn vorher ausgezeichnet hatten. Während der Ich-Erzähler bis dahin dem Tänzer gegenüber eine gewisse Skepsis hatte walten lassen, scheint er jetzt auf dessen Linie einzuschwenken. Denn seine Geschichte zeugt ja gerade vom Verlust der Anmut durch reflektierende Bewusstheit. Der Tänzer scheint denn auch zufrieden und steuert seinerseits eine erlebte Geschichte bei. Er besucht das Landgut eines befreundeten Mannes, dessen Söhne sich im Fechten übten und es darin zu einer beträchtlichen Fertigkeit gebracht hatten. Er kämpft mit ihnen und besiegt beide. Einer der Besiegten führt ihn nun zu einem angeketteten Bären, den ihr Vater auf dem Hof hielt und fordert ihn zu einer Fechtpartie mit diesem auf. Der Tänzer traut seinen Augen nicht und wird mehrfach angehalten, den Kampf zu führen. Der Bär steht auf den Hinterfüssen, die rechte Tatze erhoben. Er erweist sich als unbesiegbarer Gegner. Ernst gemeinte Stösse pariert er mit absoluter Treffsicherheit, wobei er immer nur so viel Kraft aufbringt, wie nötig ist, nie zu viel. Was besonderes Erstaunen hervorruft, ist die Tatsache, dass er durch keine Finte irgendwie zu beeindrucken ist, ist das Manöver nicht ernst gemeint, so geht er gar nicht darauf ein. „Glauben sie diese Geschichte?“[9], so endet der Tänzer und erhält freudigen Beifall von seinem Zuhörer. Das beflügelt ihn, seinen Ausführungen sozusagen einen Schlussakkord hinzuzusetzen. „Wir sehen, dass in dem Masse, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. – Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Punktes, nach dem Durchgang durch das Unendliche plötzlich wieder auf der anderen Seite einfindet,…:so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, dass sie, zu gleicher Zeit in demjenigen menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der entweder gar keins, oder ein unendliches Bewusstsein hat, d. h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott.“

„Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir wieder vom Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?“

„Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.“[10]

Einige wichtige Einblicke in den Aufbau des Textes ergeben sich aus der Lektüre des Buches von Jörg Ewertowsky: „Die Entdeckung der Bewusstseinsseele“.[11] Ein Kapitel dieses Buches widmet sich ausführlich der Interpretation von Kleists Marionettentheater. Ewertowsky macht darauf aufmerksam, dass man im Mittelalter die antike Statue des Dornausziehers so betrachtet hat, dass der in den Fuss eingetretene Dorn als Symbol menschlicher Sündhaftigkeit gedeutet wurde. Erst eine neuzeitliche Bewusstseinshaltung vermag wiederum die Grazie in dieser Statue zu erkennen, indem sie nicht nur den offensichtlich dargestellten Inhalt, sondern vor allem die gesamte Komposition in den Blick nimmt. Damit ist natürlich zu gleicher Zeit ein Blick auf die Doppelbödigkeit des Kleistschen Humors geworfen, der mit diesen beiden Bedeutungsebenen spielt. Denn der Jüngling, der unbewusst die Pose des Dornausziehers einzunehmen vermag, scheitert an deren bewusster Wiederholung. Er verliert sozusagen durch den Blick in den Spiegel die Unschuld. Aber das ist nur die eine Seite, die andere ist, dass der Erzähler der Geschichte in ihr selbst in gewisser Weise als Versucher auftritt. Er gibt das unumwunden zu, indem er berichtet, dass ihm die Anmut der Pose, die der Jüngling eingenommen hatte, sehr wohl aufgefallen ist. Er fordert ihn dennoch zur Wiederholung auf und gibt damit vor, nicht gesehen zu haben, was er gesehen hat. Die Erzählung handelt also nicht nur vom Verlust der Unschuld durch das Erwachen des Bewusstseins, sondern, verknüpft damit, von einer Verführungssituation, die mit einer Unaufrichtigkeit verbunden ist. Ein vergleichbares Element lässt sich in der Geschichte von dem Bären nicht finden. Die ganze Erzählung ist abenteuerlich aber auch wiederum nicht völlig unglaubwürdig. Es ist immerhin möglich, dass sie sich so zugetragen hat, wie der Tänzer berichtet. Der Tänzer ist sich darüber im Klaren; er fragt ja eigens nach, ob sein Gegenüber die Geschichte glaubwürdig findet. Es sieht also so aus, als wären sich die beiden Gesprächspartner durch ihre eingebrachten Erzählungen näher gekommen, als dies durch theoretische Erörterungen möglich war.

Allerdings lohnt es sich, den Schluss nochmal genau in den Blick zu nehmen. Ewertowsky interpretiert diesen so – und das ergibt Sinn – dass der Ich-Erzähler sich nun auch dem Tänzer gegenüber als Versucher betätigt. Denn er bringt seine letzte Frage leicht zerstreut vor und es ist von einem Zurückfallen in den Stand der Unschuld die Rede. „Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müssten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen.“ Die Antwort des Tänzers ist verdächtig enthusiastisch: „Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Kapitel von der Geschichte der Welt.“ Nur: warum sollte man zurückfallen, statt vorwärts zu schreiten. Ewertowsky arbeitet heraus, dass der Tänzer durch diese Antwort zu verstehen gibt, dass er sein eigenes, zuvor verwendetes Bild nicht richtig verstanden hat. Er hatte ja postuliert, dass die Erkenntnis durch ein Unendliches gehen müsse, so wie der Schnittpunkt zweier Linien, die gegeneinander gedreht werden, wenn er zur einen Seite in die Unendlichkeit hineinläuft, von der anderen Seite her zurückkehrt. Räumlich ist dieses Bild stimmig und es korrespondiert mit dem anderen vom verschlossenen Paradies, dem hinter uns stehenden Cherub und der Aufgabe, die Reise um die Welt anzutreten um zu schauen, ob es von hinten irgendwie wieder offen sei. Indem der Tänzer das Zurückfallen bejaht, hat er sein eigenes Bild nun nicht mehr räumlich, wie es ursprünglich gemeint gewesen war, sondern zeitlich gedeutet. Räumlich betrachtet ist das Bild völlig schlüssig: Fasst man, wie es in der projektiven Geometrie geschieht und wie Kleist es auch getan hat, die Linie als ein durch die Unendlichkeit laufendes und dadurch zugleich in sich geschlossenes Gebilde auf, so kann ein Punkt, der auf ihr entlangläuft, nachdem er die Unendlichkeit durchquert hat, genau an die Stelle zurückkehren, von der er ausgegangen ist. Er muss sich dabei nicht rückwärts bewegen. Er hat aber, nachdem er den Weg zurückgelegt hat, eine andere Geschichte als er vorher hatte. Fasst man das Bild hingegen zeitlich auf, so wird es problematisch. Würde man, nachdem man einen Weg gegangen ist und diesen sogar durch die Unendlichkeit geführt hat, an dieselbe (biographische) Stelle zurückkehren, an der man schon einmal war, so gäbe es keine Entwicklung.[12] Dies ist die Probe, auf die der Tänzer durch den Ich-Erzähler gestellt wird und die er nicht besteht. Eine Seelenhaltung, die sich den Fragen von Unschuld, Ursprünglichkeit und Erkenntnisschuld stellt, begegnet der Versuchung zur Rückwärtswendung. Man kann diese seelische Verfassung, hierin Rudolf Steiner folgend, als Bewusstseinsseele bezeichnen.

Es ist auffällig, dass gerade dieses Problem Kleist in seiner Auseinandersetzung mit Kant ungeheuer zu schaffen gemacht hat. Die vermeintliche Unmöglichkeit, Erarbeitetes über die Grenze des Todes hinaus mitzunehmen und so in die Zukunft hinein zu verwandeln, das war es ja, was ihn empört hatte. Durch die künstlerische Inspiration kann er ein Problem aufrollen, dessen gedankliche Lösung sich ihm offenbar noch nicht gezeigt hat. Denn die Überwindung der Versuchung zur Rückwendung ist ja eine der Voraussetzungen, um die von Kant postulierten Erkenntnisgrenzen ernsthaft übersteigen zu können. Kleist stellt sich diesem Problem mit existentieller Radikalität. Ein pragmatischer Ausweg, der darauf hinausgelaufen wäre, das Leben irgendwie so zu nehmen, dass es äusserlich lebbar wird, war ihm unmöglich. Tief im Innern ist er davon überzeugt, dass kulturelle Bestrebungen und Leistungen nur dann einen Sinn haben, wenn etwas von ihnen über die Todesgrenze hinaus wirksam werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist damit für ihn die Menschenwürde als Ganzes in Frage gestellt. Anders gesagt: für das durch die bewusstseinsseelische Verfassung aufgeworfene Problem bezüglich des Verhältnisses von Erkenntnisschuld und Unschuld gibt es keine bequeme Lösung.

Kleist ist in eindrücklicher Weise seiner Zeit voraus. Er nimmt ein Problem vorweg, dass sich heute jedem Menschen, der sich seiner Zeitgenossenschaft bewusst wird und nicht aus alten Kräften lebt, mit existentieller Gewalt stellt. Das Bemühen, die intellektuellen Kräfte auszubilden, führt, wenn sich der Intellekt verselbständigt, zu einer seelischen Austrocknung. In dieser Situation ringt man dann mit der Versuchung, sich nach rückwärts – in vergangene Zeiten – statt nach vorne zu orientieren. Die Schwierigkeit ist, dass weder atavistisches Schauvermögen, das den Intellekt umgeht, in die Zukunft führt, noch intellektuelle Virtuosität, die in sich selbst bleibt und sich nicht für Entgegenkommendes öffnet. Was den Weg in die Zukunft ebnet, ist eine neu errungene Unmittelbarkeit, die die absterbenden, aus dem Leben herausführenden Bewusstseinskräfte durch Überwindung und Umbildung der in ihnen wirkenden Ausrichtung einem neuen Leben entgegenführt.

Mit dieser Frage hat Kleist gelebt, um sie hat er gerungen, was in seiner Rede von der Erkenntnis, die sich selbst im Durchgang durch die Unendlichkeit verwandeln muss, um zum Türöffner zu werden, in tiefsinniger Weise zum Ausdruck kommt.

[1] Hans-Georg Schede: Heinrich von Kleist, Reinbek bei Hamburg 2008, S. 24

[2] A. a. O., S. 41

[3] Kant, Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können, Hamburg 1976, § 13, Anmerkung II

[4] A. a. O., S. 46

[5] Gerhard Schulz: Kleist Eine Biographie, München 2011, S. 283

[6] Heinrich von Kleist: Werke in einem Band, München 1986, S. 802 - 807

[7] A. a. O., S. 802

[8] A. a. O., S. 805

[9] A. a. O., S. 807

[10] A. a. O., S. 807

[11] Jörg Ewertowsky: Die Entdeckung der Bewusstseinsseele. Wegmarken des Geistes, Stuttgart 2007

[12] Damit ist natürlich nicht gemeint, dass man im Verlaufe des Lebens durch Aneignung neuer Erfahrungen oder Fähigkeiten in die Lage versetzt wird, Probleme zu lösen, denen man vorher nicht gewachsen war und nun nochmals begegnet. Eine solche Situation ist ja gerade Ausdruck einer erfolgten Entwicklung und nicht unverändertes Erleben desselben.

Die Paradoxie der Unendlichkeit – Vom Zugehen

auf die Schwelle

Christina Moratschke

Das

Problem der Unendlichkeit bewegt die Menschen seit Jahrtausenden und gibt ihnen

Rätsel auf. Die griechischen Geometer, Archimedes und andere, stiessen auf

diese Schwierigkeit, indem sie versuchten, einen Kreis zu konstruieren, der

einem gegebenen Quadrat flächengleich ist. Alle Versuche, dies mit einer

überschaubaren Anzahl von Konstruktionsschritten zu erreichen, scheiterten und

man begann zu vermuten, dass es sich hier um ein unlösbares Problem handeln

könne. Die Unlösbarkeit bezog sich dabei nicht auf Annäherungen, die für

praktische Zwecke ausreichend genau sind, sondern auf eine Konstruktion, die

sowohl geometrisch als auch gedanklich exakt ist. Nun ist ein Kreis ein relativ einfaches

Gebilde, die Kreislinie besteht aus allen Punkten, die vom Mittelpunkt des

Kreises den gleichen Abstand haben. Zieht man mit einem Zirkel einen Kreis, so

hat dieser eine genau definierte Länge, die von dem Radius desselben abhängt.

Das scheint nicht schwierig zu sein. Auch die Fläche des Kreises hängt vom

Radius, also von der Grösse desselben ab. Warum sollte man also nicht einen

Kreis in ein flächengleiches Quadrat verwandeln können oder umgekehrt? Die

Griechen scheiterten an diesem Problem. Für die Zahl, mit der man den

Durchmesser eines Kreises malnehmen muss, um den Umfang zu ermitteln, später π

genannt, kannten sie lediglich Näherungswerte, die auf 2 oder 3 Stellen hinter

dem Komma genau waren. Erst im 18. Jahrhundert bewies der Mathematiker Johann

Heinrich Lambert die Irrationalität der Zahl π. Eine irrationale Zahl hat

unendlich viele Stellen hinter dem Komma, wird aber nicht periodisch. Das

heisst auch, dass sie sich nicht exakt durch einen Bruch zum Ausdruck bringen

lässt. Diese Entdeckung Lamberts war ein wesentlicher Baustein, um zeigen zu

können, dass das Problem der Quadratur des Kreises tatsächlich unlösbar ist, es

reichte aber noch nicht ganz aus. Es fehlte noch die Entdeckung, dass π nicht

nur irrational, sondern auch transzendent ist. Irrational sind z. B. alle

Quadratwurzeln, die nicht die Wurzel aus einer Quadratzahl darstellen, etwa √2

oder √3. (Von den Pythagoreern wird berichtet, dass sie mit der Irrationalität

vertraut waren, sie aber als ein zu hütendes Geheimnis ansahen, welches nicht

in die Öffentlichkeit dringen durfte.) Dennoch lässt sich z. B. √2 leicht

konstruieren. Wenn ich ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 konstruiere, so hat

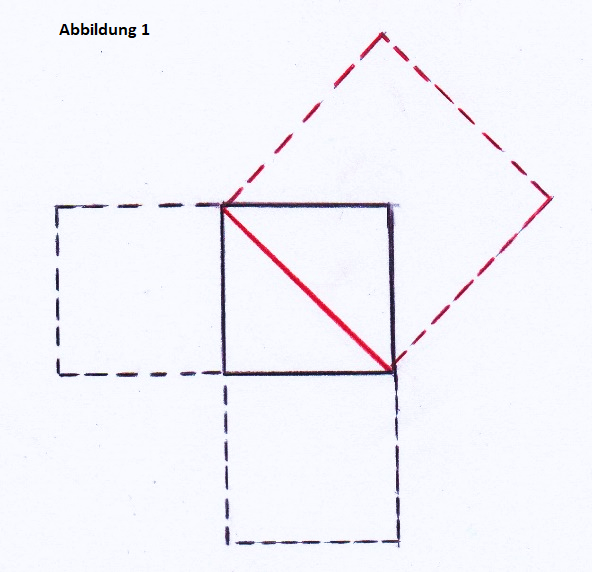

die Diagonale exakt den Wert √2 (s. Abbildung 1). Bei π hingegen geht das so nicht.

Multipliziere ich √2 mit √2, so erhalte ich ja eben 2 als Ergebnis. Bei π

hingegen ergibt sich etwas Anderes. Π *

π ergibt wieder eine irrationale Zahl und nicht eine ganze Zahl. Dies wurde

erst im 19. Jahrhundert durch F. Lindemann zureichend geklärt. Allerdings hat

Euler diesen Sachverhalt bereits vermutet. Mit Hilfe des Satzes von Pythagoras

kann man Quadratwurzeln leicht konstruieren, obwohl sie, jedenfalls die meisten

von ihnen irrational sind. Die Irrationalität einer Strecke ist also noch kein Hindernis

für die exakte Konstruktion, wohl aber die Transzendenz derselben. Da beide

Arten von Zahlen unendlich viele Stellen nach dem Komma haben, sich aber doch

in ihren Eigenschaften unterscheiden, könnte man darin einen Hinweis auf

verschiedene Qualitäten innerhalb des Unendlichen finden. So hat denn auch später

Cantor die Eigenschaften unendlicher Mengen untersucht. Er ist auch der

Entdecker der Tatsache, dass es unendlich viele transzendente Zahlen gibt. Π

ist lediglich die Bekannteste. Man kann sagen, dass das Verhalten der

Unendlichkeit der Menschheit seit mehr als 2000 Jahren Rätsel aufgibt.[1]

Diese

Rätselhaftigkeit hat nicht nur Mathematiker und Philosophen zu Entdeckungen

geführt, sie hat auch Künstler inspiriert. Ein Beispiel dafür ist die Kurzgeschichte

des argentinischen Schriftstellers Borges, die den Titel „Die Bibliothek von

Babel“ trägt.[2]

Borges hat sich mit den Untersuchungen Cantors auseinandergesetzt. Er entwirft

ein Bild von der Struktur und Beschaffenheit einer unendlichen Bibliothek, in

der jedes nur irgendwie in der Welt mögliche Buch vorhanden ist. Diese

eigenartige Bibliothek ist zugleich eine Metapher des Universums. In ihr finden

sich unzählige Bücher mit bislang trotz allem Forscherfleiss der in der

Bibliothek tätigen Menschen nicht entziffertem Inhalt. Die Bibliothek besteht

aus lauter gleicharten, sechseckigen Räumen, die man sich sowohl horizontal als

auch vertikal ins Unendliche laufend vorstellen muss. Für jedes nur irgendwie

relevante Problem muss sich in dem geordneten Labyrinth der Räume an

irgendeiner Stelle die Lösung verzeichnet finden. Ebenso besteht für jeden

Suchenden die Aussicht, Aufschluss über sich selbst zu finden, denn die

Bibliothek muss diesen an irgendeiner Stelle bereitstellen. Nur geht die

Chance, das richtige Verzeichnis vor Ablauf des eigenen Lebens zu finden, gegen

Null.

Das

Bild, das Borges von den hier arbeitenden und suchenden Menschen malt, ist

relativ düster. Das unauslotbare Gebäude lässt jegliche menschliche Bedeutung

zunichtewerden. Der Erzähler berichtet über die eigene Biographie (er ist

selbst in der Bibliothek geboren) in wenigen Sätzen, die zeigen, dass der

Entdeckerfreude der Jugend die Resignation des Alters folgt. Er weiss nun, dass

er in seinem ganzen Leben nur einen so verschwindend geringen Teil der

sechseckigen Räume durchschritten hat, dass seinen Entdeckungen kein grosser

Wert zukommen kann. So wird der Lebensschauplatz, in den er gestellt ist –

offenbar gibt es keinen anderen – zum Ort der Desillusionierung. Über sein Ende

denkt er folgendermassen: „Wenn ich tot bin, wird es genug mitleidige Hände

geben, mich über das Geländer zu werfen; mein Grab wird die unauslotbare Luft

sein; mein Leib wird immer tiefer sinken und sich im Wind des unendlichen Sturzes

zersetzen und auflösen…. Die Bibliothek ist eine Sphäre, deren eigentlicher

Mittelpunkt jedes beliebige Sechseck und deren Umfang unzugänglich ist.“[3]

Es scheint als ob unter solchen Umständen die menschliche Existenz unmöglich zu

einer Sinnerfüllung gelangen könne. Die kleine Geschichte ist interessant, weil

sie sehr konsequent die Folgen einer in der beschriebenen Weise quantitativ

aufgefassten Unendlichkeit aufzeigt. In dieser ist der Mensch zur Nichtigkeit

verurteilt. Denn wie soll man sich in einer Welt fassen können, in der jeder Weg,

den man zurücklegt, ein unvorstellbar kleiner und damit unbedeutender Teil

eines gigantischen, in seinen Erstreckungen nicht erfassbaren Ganzen ist. Umso

eigenartiger ist es, dass Borges seine düstere Vision mit einer

Zukunftshoffnung abschliesst: „Die

Bibliothek ist unbegrenzt und zyklisch. Wenn ein ewiger Wanderer sie in einer

beliebigen Richtung durchmäβe, so würde er nach

Jahrhunderten feststellen, daβ dieselben Bände in derselben

Unordnung wiederkehren (die, wiederholt, eine Ordnung wäre: Die Ordnung). Meine

Einsamkeit erfreut sich an dieser eleganten Hoffnung.“[4]

Borges spielt hier offensichtlich mit verschiedenen Erzählperspektiven. Denn

jetzt ist der Ich-Erzähler nicht mehr wie zuvor, Bewohner der Bibliothek,

sondern er ist der Verfasser dieses Textes und kann als solcher, zumindest

hypothetisch eine Perspektive einnehmen, die dem Bewohner verwehrt bleiben

muss. Liest man genauer, so stellt man fest, dass dieser Ausblick bereits an

einer früheren Stelle des Textes angedeutet ist. Borges entwirft hier in zwei

Sätzen eine ausserordentlich interessante Perspektive auf die Bedeutung des

Menschseins. Nachdem er beschrieben hat, wie er selbst gleich unzähligen

Generationen von Bibliothekaren daran gescheitert ist, eine sinnvolle Ordnung

in die ungeheure Bücherfülle hineinzubringen, sagt er: „Möge der Himmel

existieren, auch wenn mein Platz die Hölle ist. Mag ich beschimpft und zunichte

werden, aber möge in einem Augenblick, in einem Wesen Deine ungeheure

Bibliothek ihre Rechtfertigung finden.“[5]

Das Scheitern am ewig Gleichen ist offensichtlich die Hölle, der Himmel tut

sich dann auf, wenn ein Mensch in einem Moment umfassenden Sinn erlebt und

aussprechen kann. In einem solchen Moment betritt er zugleich eine neue Stufe

seines Daseins. Er ist nun die Instanz, in der das Universum seine

Rechtfertigung findet. Um diese Sinnstiftung vollziehen zu können, müssen

allerdings zuvor sämtliche Versuche, den umgekehrten Weg zu gehen, scheitern.

Die Bibliothek ist so beschaffen, dass jeder Mensch, der seine eigene Rechtfertigung

in einem der Bücher zu finden sucht, schliesslich in die Verzweiflung oder in

den Wahnsinn getrieben wird.

Natürlich

gibt es in jedem Menschen beide Instanzen: Den Verzagten, der die Antworten

irgendwo fertig vorfinden möchte und auch, wenigstens im Keim, den Mutigen, von

dem die Sinnstiftung ausgehen und sich verbreiten kann. Die elegante Hoffnung,

an der sich der Erzähler der kurzen Geschichte in seiner Einsamkeit erfreut,

richtet sich also offensichtlich darauf, dass dem Menschen in der Zukunft der

Schwellenübertritt gelingen könne. Gleichzeitig ist dieses die einzige

Hoffnung, die nicht durch die vorangehende Erzählung bereits als illusionär

entlarvt worden wäre. Dadurch erhält die Erzählung ihre Dramatik, die nicht die

eines einzelnen menschlichen Schicksals ist, sondern im Grunde eine die ganze

Menschheit betreffende. Gleichzeitig entfaltet sich hinter der vordergründigen

Düsternis eine weitere, tiefere Schicht, die, wenn auch nur in kurzer

Andeutung, von der eigentlichen Bedeutung und Aufgabe des Menschseins spricht,

die darin besteht, allem, was er erfährt, Sinn zu verleihen. Er ist eben das

Wesen, welches in der Lage ist, Bedeutung zum Ausdruck zu bringen. Diese

Aufgabe könnte aber nicht ergriffen werden, wenn der Mensch nicht die Möglichkeit

hätte, sich aus einem unübersehbaren Raum, in dem man keinen Anfang und kein

Ende findet, herauszuheben.

Was

mich an der Geschichte von Borges besonders interessiert hat, ist der

Zusammenhang der Darstellung des Menschen, der im Zugehen auf die Schwelle alles

verliert, was nicht hinübergenommen werden kann mit Problemen, die aus der

Geometrie entnommen sind. Der Zusammenhang des einen mit dem anderen scheint

zunächst nicht auf der Hand zu liegen. Dennoch gibt es in der Geometrie selbst

Probleme, die nur mit einem entsprechenden Schwellenbewusstsein adäquat gelöst

werden können. Diese hängen direkt mit dem Problem der Unendlichkeit zusammen.

Dies soll durch ein einfaches Beispiel aus der projektiven Geometrie gezeigt

werden. Es dient der Klärung der Frage, was eigentlich eine Gerade ist. Das

klingt merkwürdig, aber in der euklidischen Geometrie wird nie eine Gerade in

ihrer Ganzheit betrachtet, sondern immer nur Teile davon, also Strecken. Dass

eine Gerade ein gedachtes Gebilde ist, welches nur in einer Richtung ausgedehnt

ist, stellt wahrscheinlich kein grosses Problem dar. Aber kann man die Gerade

in ihrer Ganzheit durchlaufen? Wie könnte das aussehen. Wir nehmen ein

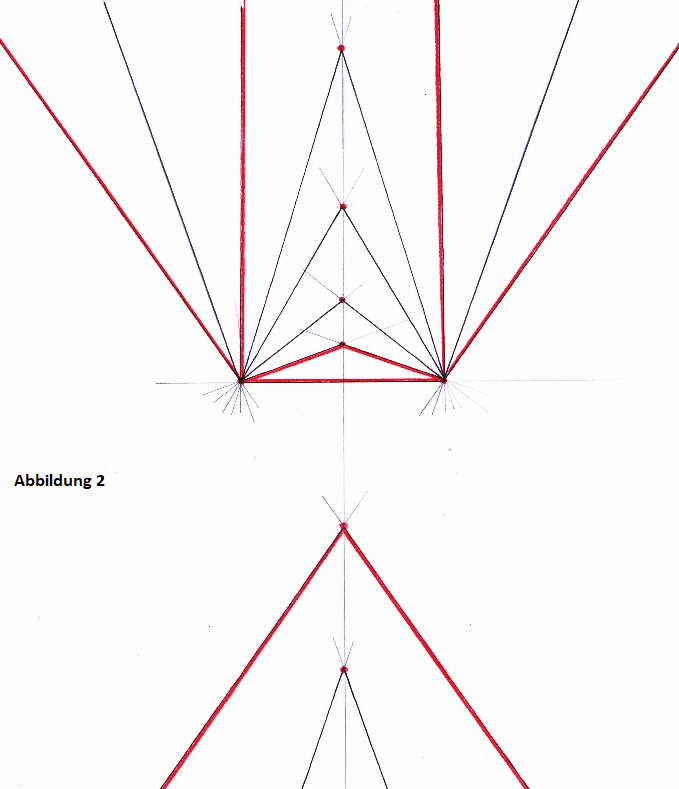

gleichschenkliges Dreieck und lassen dessen obere Ecke C auf einer Geraden nach

oben laufen (s. Abbildung 2). Die beiden anderen Punkte A und B bleiben fest.

Wenn man auf die Abbildung schaut, dann ist klar, dass die Ecke C sehr bald so

weit weg sein wird, dass das Dreieck nicht mehr auf dem Zeichenblatt Platz hat.

Sie scheint zu entschwinden, lässt sich aber zunächst noch berechnen. Diese

Berechenbarkeit hört auf, wenn die beiden Schenkel des Dreiecks parallel

zueinander zu liegen kommen. Der Punkt C gibt nun keine Orientierung mehr, um

die Bewegung fortzusetzen. Um weiter zu kommen, muss man sich anders helfen.

Man kann die Bewegung ebenso als gleichmässige Drehung der Schenkel in den

Punkten A und B auffassen. Sie drehen sich über die Parallellage hinaus nach

aussen und der Punkt C kommt von unten wieder ins Bild hinein. Indem die beiden

Dreiecksschenkel je eine vollständige Drehung in den Punkten A und B

vollziehen, hat der Punkt C die Gerade einmal ganz überstrichen. Dabei ist er

einmal durch die Unendlichkeit hindurchgedrungen. Er erreicht diese im Moment

der Parallellage. Der unendlich ferne Punkt gehört aber zur Geraden dazu, wie

jeder andere auf ihr liegende Punkt. Durch ihn ist die Gerade überhaupt ein

geschlossenes Gebilde, dessen Ganzheit man in den Blick nehmen kann. Das

Eigenartige der Bewegung ist nun, dass sie, wenn man die Drehung mit

gleichmässiger Geschwindigkeit ausführt, ungeheuer beschleunigt und im Moment

des Durchganges durch die Unendlichkeit unendlich gross wird. Mit einer

endlichen, irgendwie messbaren Geschwindigkeit kann man nicht durch die

Unendlichkeit dringen, da man aus der prinzipiellen Messbarkeit oder

Berechenbarkeit nicht hinauskommt. Diese lässt sich durch noch so viele gleich

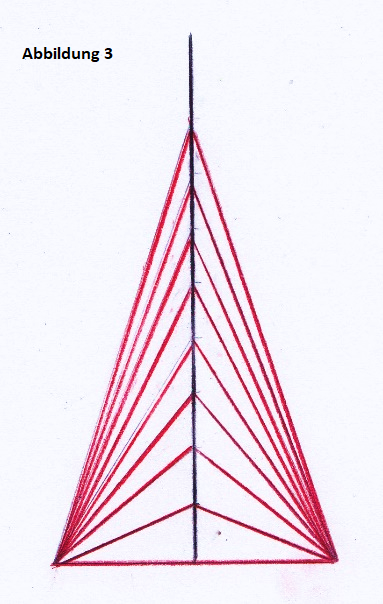

grosse Schritte nicht erreichen. Lässt man den Punkt C so laufen, dass er in

gleicher Zeit stets gleich Abstände auf der Geraden durchläuft, also nicht

beschleunigt, so wird man, auch wenn man den Vorgang jahrhundertelang fortsetzt

nicht in die Parallellage kommen (s. Abbildung 3). So war es ja auch in Borges

Bibliothek: Fällt man über die Brüstung und stürzt in die Tiefe, so hat man

keine Aussicht darauf, dass der Fall je zu Ende sein könnte, es sei denn durch

die Auflösung des Leibes. Ein Übergang in eine andere Qualität oder Sphäre ist

so nicht denkbar. Wir begegnen hier in einer neuen Weise dem Problem, das

bereits die Griechen kannten: Dass es nämlich zwei qualitativ verschiedene

Formen der Unendlichkeit gibt, solche, die trotz des Geheimnisses der

Irrationalität konstruktiv zu bewältigen sind, wie z. B. die Konstruktion von

Strecken mit der Länge √2 oder √3 und solche, bei denen das nicht möglich ist.

Eine Strecke der Länge π ist mit Zirkel und Lineal nicht exakt zu konstruieren.

Im Bewusstsein der griechischen Geometer lebten diese Phänomene als Rätsel. Man

ahnte offenbar, dass es Formen der Unendlichkeit gibt, die sich mit einem

endlichen Massstab nicht ausschöpfen lassen.

Vollzieht

man hingegen die beschleunigte Bewegung, so merkt man, dass man dies auf

verschiedene Weise tun kann. Rein logisch kann man sich so die Existenz eines

unendlich fernen Punktes klarmachen, denn wenn jedem Strahl im Punkt A oder B

ein Punkt auf der Geraden zugeordnet ist, dann macht es keinen Sinn anzunehmen,

dass das für die beiden parallel liegenden Strahlen anders sein soll. Ein

Erlebnis der Unendlichkeit ist damit noch nicht notwendigerweise verbunden. Blickt

man von aussen auf den sich bewegenden Punkt, so bemerkt man, dass man ihn

irgendwann verliert, identifiziert man sich mit ihm, so verliert man irgendwann

das Bewusstsein der Umgebung. Die Schwierigkeit besteht darin, etwas zu tun,

was man im Grunde in jedem Erkenntnisvorgang vollzieht, was nur häufig dem

Bewusstsein entschwindet: Bewege ich ein Erkenntnisproblem, so bin ich sowohl

mit den betrachteten Einzelheiten als auch mit der Ganzheit des Vorgangs

verbunden, wobei die Frage mehr den aussondernden Charakter betont und in der

Lösung die Ganzheit stärker hervortritt. Aber nur im Verhältnis der beiden

Tendenzen ist ein Problem wirklich überschaubar. Die den Vorgang übergreifende

Bewusstseinsverfassung ist in gewisser Weise paradox, da sie Gegensätzliches

als ineinandergefügt erlebt. Was heisst das konkret in Bezug auf den sich

bewegenden Punkt. Im Mitvollzug des Vorgangs gibt es einen Moment, wo ich aus

meiner üblichen Gebundenheit an das räumliche Nebeneinander und das zeitliche

Nacheinander herausspringe. Ich bin dann sozusagen überall zugleich und

erblicke den ganzen Vorgang gleichzeitig als ausgedehnt und als spezifisch

charakterisiert. Was eben noch unendlich schnelle Bewegung war, schlägt nun in

einen Moment absoluter Ruhe um. Ähnlich verhält es sich mit dem Punkt:

Durchquert er die Unendlichkeit, indem er nach oben hinausläuft und von unten

zurückkehrt, so hat er einerseits nur einen Punkt auf der Geraden überstrichen,

andererseits hat er eine gegenüber dem Physischen umgestülpte Sphäre

durchquert, einen Moment des Nichts, in dem sich das All finden lässt.

Der

Versuch, ein anschauendes Bewusstsein vom Durchgang durch die Unendlichkeit zu

bekommen, hat sich sozusagen in drei Schritte aufgegliedert. Zunächst haben wir

mehr von aussen auf den ganzen Vorgang geblickt und versucht, den Punkt C in

seiner Bewegung zu verfolgen. Es hat sich gezeigt, dass man dabei den Punkt

irgendwann aus dem Auge verliert. Ein zweiter Schritt bestand darin, sich das

Prinzip der Bewegung verdeutlichen. Dazu haben wir die Bewegung des Punktes im

Zusammenhang mit der Drehbewegung der Seiten betrachtet. Mindestens logisch

wurde dabei klar, dass die Gerade einen in der Unendlichkeit liegenden Punkt

besitzen muss und dass sie nur durch die Existenz dieses Punktes als in sich

geschlossenes Gebilde gedacht werden kann. Wir haben gleichzeitig die

Sinnlichkeit verlassen und die Abstraktion gesteigert. Der dritte Schritt ist

eigentlich ein Sprung. Ein qualitativ anschauendes Bewusstsein von einer

unendlichen Sphäre ist nicht durch weitere Präzision in Bezug auf die

geometrische Konstruktion und ihre Bewegung zu erreichen. In gewisser Weise

übersteigt man diese nach oben, nachdem man sie sich ausreichend klargemacht

hat. Man betritt einen Bereich, in welchem paradox Gegenteiliges ineinander

fällt, sodass man für einen Moment gleichzeitig selbst Punkt und Umkreis ist.

Ein

früher Aufsatz Rudolf Steines beschäftigt sich mit der Raumauffassung Goethes.[6]

Diese führte Goethe in der Anwendung dazu, die Erde als lebendigen Organismus

aufzufassen, der einen Heimatort für die Menschen bilden kann. Er selbst hat

seine Anschauung vom Raum nicht in begrifflicher Form beschrieben. Rudolf

Steiner tut dies, indem er die drei Dimensionen des Raumes als drei

Erkenntnisstufen beschreibt, die man stets in einer bestimmten, aufeinander

folgenden Ordnung durchläuft. Dies ist eine auf den ersten Blick relativ

unübliche Sichtweise, denn normalerweise versteht man unter den Dimensionen des

Raumes die Richtungen (vorne – hinten, links – rechts, oben – unten), in welche

der Raum eben dadurch, dass er dreidimensional gedacht wird, ausgedehnt ist.

Dadurch wird der Raum sozusagen quantifiziert, er wird messbar gemacht. Rudolf

Steiner anerkennt die Berechtigung einer quantitativen Betrachtungsweise in

Bezug auf den Raum, nur betrachtet er diese nicht als die Ursprünglichste.

Seine Darstellungen sind insofern zeitgebunden, als dass sie sich mit der