Streiflichter auf

Leonardos Abendmahl

ein kosmisch irdisches „Wahr-Bild“

Wenn ein Bewohner des Mars auf die Erde kommen würde und nur dieses Bild (v. Leonardo) gesehen hätte, dann wäre ihm der Sinn der Erde aufgegangen

Rudolf Steiner (1861 - 1925)

Quadratur des Kreises: Man weiß nicht, was das ist, aber mit den Achseln zucken, wenn das Gespräch darauf kommt.

Gustav Flaubert (1821 - 1880)

Wer die Geometrie begreift, vermag in dieser Welt alles zu verstehen.

Galileo Galilei

Können wir uns dem Göttlichen auf keinem anderen Wege als durch Symbole nähern, so werden wir uns am passendsten der mathematischen Symbole bedienen, denn diese besitzen unzerstörbare Gewissheit. Das Wissen vom Göttlichen ist für einen mathematisch ganz Ungebildeten unerreichbar.

Nikolaus von Cues

Die mathematische Kraft ist die ordnende Kraft.- Der Begriff der Mathematik ist der Begriff der Wissenschaft überhaupt. Alle Wissenschaften sollen daher Mathematik werden.- Das höchste Leben ist Mathematik.- Das Leben der Götter ist Mathematik.- Reine Mathematik ist Religion.- Wer ein mathematisches Buch nicht mit Andacht ergreift und es wie Gottes Wort liest, der versteht es nicht.- Alle göttlichen Gesandten müssen Mathematiker sein.

Novalis

Mit diesen einleitenden Zitaten möchte ich überleiten zu einer Betrachtung dieses Menschheitswerkes, das ich schon vor Jahrzehnten kennenlernen durfte und das mich seither immer wieder von neuem in Staunen versetzt.

Das Hauptmotiv liegt dabei in erster Linie in der Darstellung der geometrischen Struktur und der darin zum Ausdruck kommenden Sprache.

Zurückgreifend auf Betrachtungen die ich vor Jahren vor Schulklassen und einem Lehrerkollegium durchführen konnte und aus deren Materialien einiges noch einfliesst in die aktuelle Bearbeitung, nehme ich auch Bezug auf interessante Veröffentlichungen zu diesem Thema, die ich in letzter Zeit entdecken durfte. (Siehe Literaturhinweise am Schluss)

Ich nahm diesbezüglich gegen Ende des Jahres 2019 ein grösseres Projekt in Angriff mit dem Thema

„Kosmologische Gesichtspunkte in Leonardos Abendmahlfresko“

Dabei muss ich zugeben, dass ich in dem Projekt noch in den Anfängen stecke und es noch viel Zeit und Arbeit benötigen wird, bis ich überhaupt an eine Veröffentlichung werde denken können.

Gleichwohl will ich im Folgenden einige Gesichtspunkte auszugsweise einbringen, als eine Art provisorische Hinführung in die Thematik.

Das literarische Material dazu ist gewaltig und bleibt in meiner Betrachtung grösstenteils unberücksichtigt, was natürlich einen Mangel darstellt.

Auch hat meine Betrachtung keinerlei kunstwissenschaftlichen Anspruch und auch viele bedeutsame Informationen, die theologische, historische oder manche geisteswissenschaftliche oder mythologische Bereiche betreffen, sind nicht deren Gegenstand.

Es handelt sich dabei um Anregungen und Hinweise für denjenigen, der selber mit dem Bild schon vertraut ist und darin eventuell neue Gesichtspunkte findet, oder denjenigen, dessen Interesse für dieses Werk durch die Fragestellungen geweckt werden kann.

So oder anders, wenn diese Anregungen dazu führen, sich vertieft mit Leonardos Werk zu beschäftigen und die Gesichtspunkte sich vertiefen und erweitern, dann ist damit schon viel gewonnen.

Nehmen wir zum Einstieg den dem Werk zugeordneten aus den Evangelien überlieferten Ausspruch Jesu als eine erste Wegmarke unserer Erkundung.

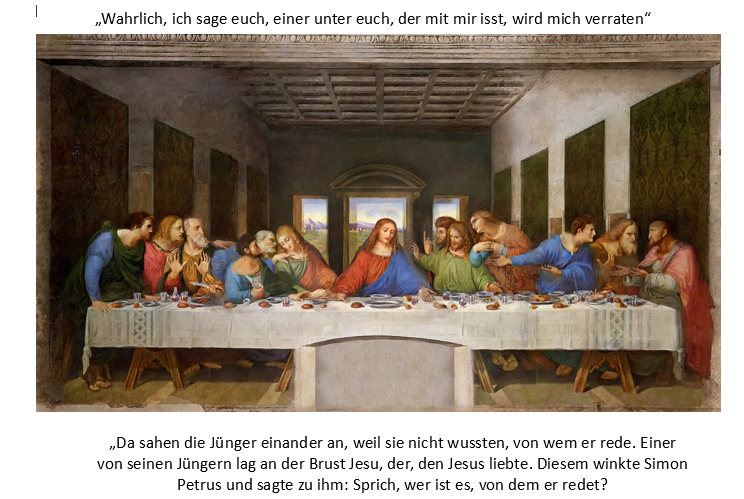

„Wahrlich, ich sage euch,

einer unter euch, der mit mir isst, wird mich verraten.“

Das Geschehen ist reine Gegenwart, ein Moment. Die Zeit ist angehalten, ein Augenblick höchster Wachsamkeit, ein Schock der den Moment erstarren lässt.

Hier erscheint die Zeit zu einem Nichts zusammengedrängt zwischen dem was war und dem was wird. Die Handlung ist immer Gegenwart „ich sage euch“; „der mit mir isst“.

Und der Raum, wie erscheint er? Er hat drei Dimensionen und die Kunst der Renaissance verstand nun die Perspektive richtig anzuwenden. Man erlebt die Dehnung nach der Tiefe und ahnt den Fluchtpunkt irgendwo in der Ferne der Landschaft, der durch die Fenster sichtbar wird.

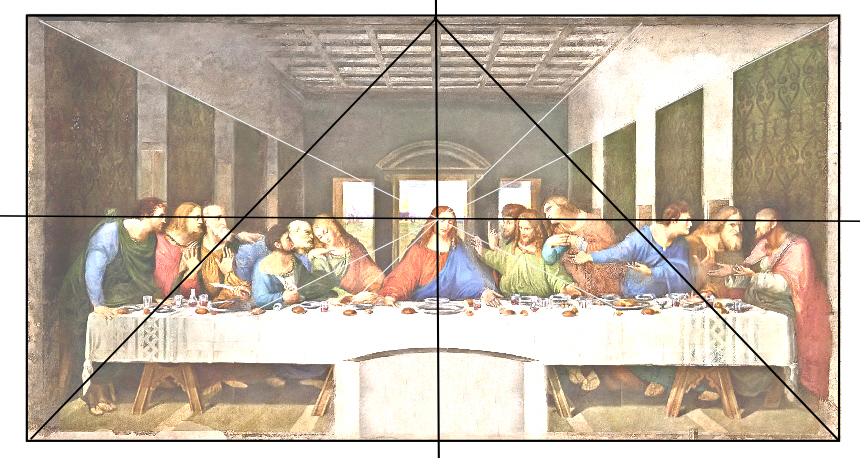

Als nächste räumliche Eigenschaft fällt die Symmetrie ins Auge, die das Gemälde in zwei Quadrate teilt, von deren Mittelpunkts-Ebene sich die Schenkel von Deckenbalken und Wandteppichen kreuzen. Der Schnittpunkt kommt auf den Mittelpunkt des Gemäldes zu liegen. Der Schnittpunkt ist ja der Fluchtpunkt der Perspektive und dieser fällt mit dem Mittelpunkt des Gemäldes zusammen.

In diesem Raumgerüst findet der zeitliche Ausdruck im rhythmischen Geschehen der Zahlenverhältnisse statt.

Rhythmus findet seine Ausprägung immer durch Zahlenverhältnisse, was durch die Musik deutlich wird, gelten doch Musik und Sprechkunst als Zeitkünste.

Wenn wir in diesen sich öffnenden Raum hineinschauen, blicken wir auf fünf Ebenen, die da sind: die frontale mit den drei Fenstern, je eine linke und rechte Begrenzungswand mit je vier Wandteppichen, als dann die Decke und die Bodenfläche mit jeweils sechs Tragbalken.

An der quer zur Tiefe sich befindenden Tafel erkennt man den Herrn inmitten seiner zwölf Jünger.

Die Jüngerschar ist in vier Gruppen zu drei Individuen verteilt.

Teilt man das Gemälde durch eine horizontale Teilungslinie, fällt auf, dass die Gruppen sich in vier Varianten zu dieser Horizontallinie verhalten.

Die Augenpaare der drei Jünger links befinden sich auf der Linie oder ganz links darüber. Bei der zweiten Gruppe von links sind die Augenpaare alle unterhalb der Linie, bei der dritten Gruppe von links sind zwei unterhalb und eine oberhalb und bei der vierten Gruppe alle drei unterhalb.

Wenn man sein Augenmerk auf das Zahlenmässige richtet, erkennt man eine augenfällige Harmonie waltend in Wiederholungen, Spiegelungen und Variationen.

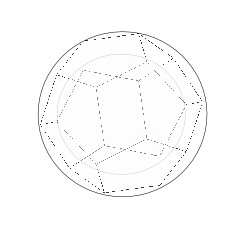

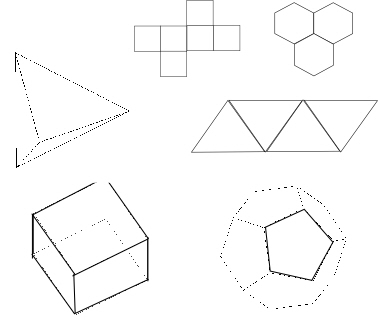

Gehen wir zunächst einmal auf die Zahl zwölf ein als die bekannte vollkommene Zahl, wie sie uns im platonischen Körper des Dodekaeders erscheint der als der vollkommenste bzw. harmonischste Körper gilt. Zwölf gleiche fünfeckige Flächen sind einer Kugel sowohl eingeschrieben als auch umgeschrieben.

Der Sonnenjahreslauf durchwandert in den zwölf Monaten zwölf Sternbilder.

Zerlegt man die Zahl Zwölf in ihre Faktoren erhält man:

12 = 2 x 6 12 = 4 x 3 Die Quersumme ist 12 = 1 + 2 = 3

Nun werden die Raumverhältnisse am stärksten durch die Zahlen 6 = die Seiten des Würfels oder des Prismas und durch die Zahl 4 = die vier Raumrichtungen o/w/n/s und dann natürlich der Zahl 3 = die drei Dimensionen links/rechts – oben/unten- vorne/hinten, repräsentiert.

In den vier Gruppen erscheinen auch die vier Jahreszeiten und bringen dadurch das Zeitelement in die Raumstruktur.

Durch was oder wie taucht aber die Szene in ein Zeitliches überhaupt ein?

Wie bereits erwähnt ist ja die Handlung gerade durch ein Anhalten der Zeit quasi in einen Augenblick geronnen.

Schauen wir als nächstes auf die Lichtführung, welche von der Seite des Betrachters etwas versetzt von hinten links den Raum erhellt.

Wenn man sich vergegenwärtigt, dass die natürliche Belichtung eines Raumes im Gegensatz zur künstlichen, einen andauernden Wechsel gemäss des Sonnenlaufs vollzieht und damit in ihrer Dynamik den Menschenkreis im Laufe von Stunden überstreicht.

Gibt es aber auch Zahlen, die das Zeitliche bzw. das Rhythmische besonders repräsentieren.

Man denke da z.B. an die Siebenzahl

Sieben Tage hat die Woche, das Zellwachstum beim Menschen ist in einen Sieben Jahre Zyklus eingebunden.

Die Jahrsiebte in der menschlichen Entwicklung waren früher sehr geläufig: erste sieben Jahre Schulreife, nach vierzehn Jahren Geschlechtsreife, nach einundzwanzig Jahren Volljährigkeit.

In der Dur-oder Moll Tonleiter haben wir innerhalb einer Oktave die sieben Töne und fünf nicht zur Tonleiter gehörende Halbtöne. Die Oktave wiederholt den Grundton.

Das Verhältnis 7+5 = 12 ist also ein Grundmuster des Musikalischen.

Und wie bereits erwähnt besteht der Dodekaeder aus 12 gleichmässigen Fünfecken.

Wenn man die zwölf Sternbilder als Hintergrund der Jünger vorstellt und dabei die fünf Wandelsterne, sowie Sonne und Mond in ihrem Durchlauf durch den Zodiakus weiss, dann hat man eine Konfiguration vor sich, die deutlich die Sternenwirklichkeit und Sternenbeziehung für das menschliche Leben und Geschick vor Augen führt.

Im Folgenden werden wir nun die Gebärden der Dreizehn ins Auge fassen und dabei zunächst nicht Ihren spezifischen seelischen Ausdruck zu bestimmen versuchen, sondern auch hier mehr auf die Variationen der Gesamtkomposition achten.

Man kann zunächst zwei Unterschiede ausmachen, die sich bei allen Zwölfen in abwechselnder Weise wiederholen. Die Gestalt Jesu ist dabei nicht berücksichtigt, da diese Gebärde eine übergeordnete Bedeutung beanspruchen kann.

Die eine Gebärde weist vom Leib weg, während die polare sich eher der eigenen Leiblichkeit verbunden zeigt.

Die Handgebärden haben in ihrer Tendenz eine sich abwechselnde Richtung in horizontaler und vertikaler Weise.

Damit ist ein Rhythmus von Ballen und Spreizen gegeben der auch in den Temperamenten cholerisch (Feuer) phlegmatisch (Wasser) sanguinisch (Luft) und melancholisch (Erde) entsprechend ist.

Aristoteles z. Bsp. spricht von fünf Elementen, indem er zu den erwähnten vier Elementen Erde, Feuer, Luft und Wasser noch ein ätherisches dazurechnet.

Es stellt sich die Frage, ob die Gestalt der Mitte, Christus Jesus, am ehesten dieses fünfte Element zur Erscheinung bringt?

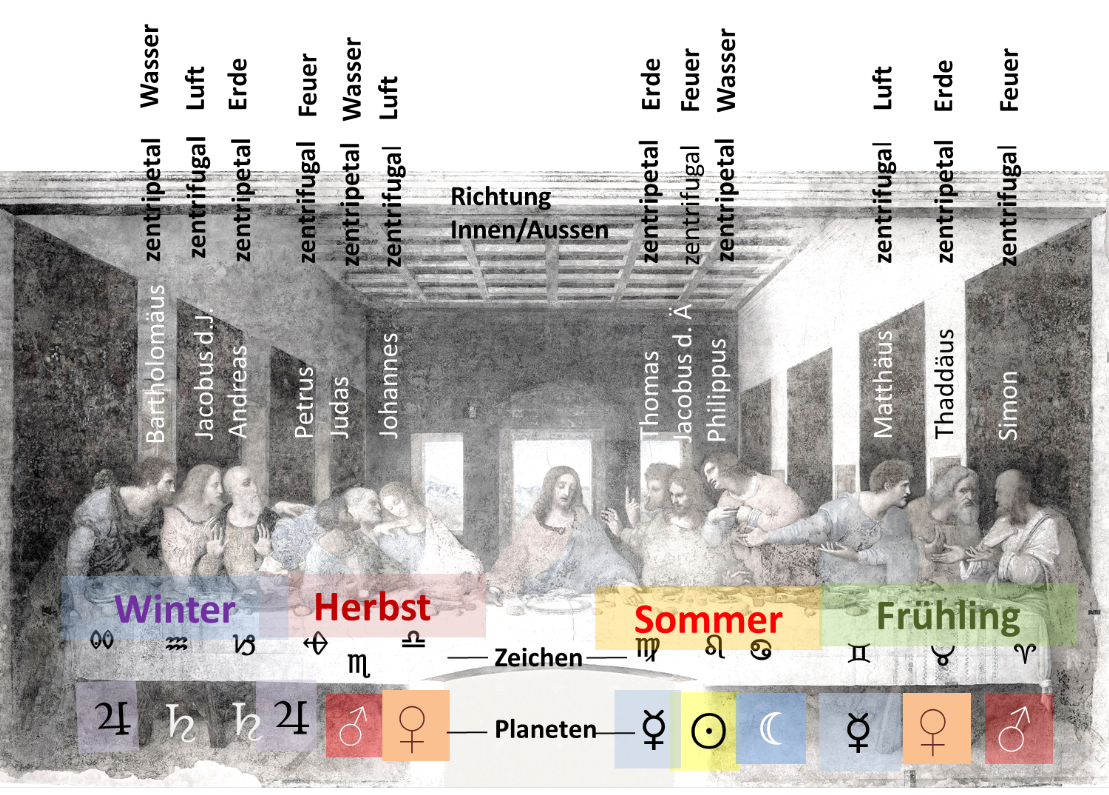

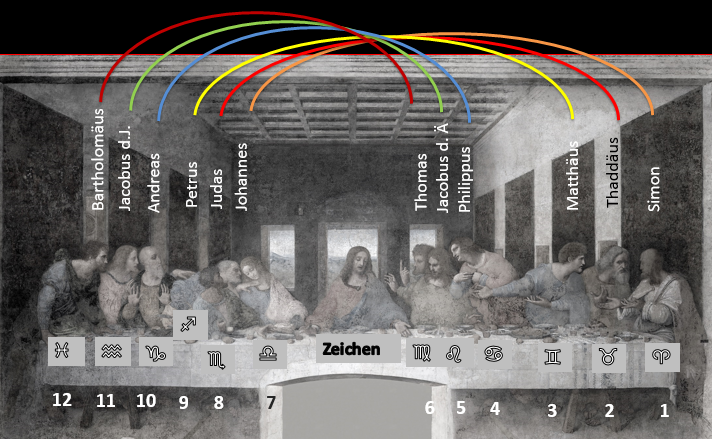

In der grafischen Bearbeitung sind auch die Zuordnung der Tierkreiszeichen und Planeten aufgeführt.

Wenn man die versammelten Jünger mit dem Herrn nicht als Kette betrachtet, sondern sie sich in einem geschlossenen Kreis zusammen denkt, kann man darauf kommen, dass hier auch die Sternbilder in ihrer spezifischen Qualität zur Erscheinung kommen.

Zu Zeiten des Mittelalters und auch noch der Renaissance waren astrologische Symbole und Sterndeutung noch sehr verbreitet und galten damals noch als anerkannte Wissenschaft.

Man kann davon ausgehen, dass auch der versierte Leonardo gute Kenntnisse der überlieferten astrologischen Weisheiten hatte.

Es ist gar nicht so schwierig darauf zu kommen, dass mit dem ersten Frühlingszeichen Widder (Simon), ganz rechts im Bild, die Kopfvorstellung (Kopf=Widder) sich in die starke Willensgebärde seiner Hände überträgt. Der feurige Widderimpuls wird sozusagen aufgefangen von dem nun folgenden erdhaften Zeichen (Stier= Hals) Thaddäus, dessen Handstellung eine mehr prüfende ist. Die Idee (Widder) muss rational sein (Stier). Als letzter dieser Frühlings-Dreiergruppe weist Matthäus daraufhin, dass die Frage, wer denn nun als Verräter in Frage kommt, vermittelt werden muss, also nur mit Berücksichtigung widersprüchlicher Verhältnisse gelöst werden kann. (Zwillinge= Schultern) Die Arme und Hände weisen in die entgegengesetzte Richtung zum Blick.

Kommen wir nun zur nächsten Gruppe, welche wir als die Sommerzeichen Krebs, Löwe und Jungfrau bezeichnen.

Die Wiederspruchsaffinität des Zwillings versucht Philippus (Krebs=Brustumhüllung) durch seine Empfindung auszugleichen, indem er sozusagen sein eigenes Gefühlsleben befragt. Aus dem Für und Wider des Denkens und Zweifelns soll das Gefühl heraushelfen.

Diese ganz auf die eigene Innerlichkeit begrenzte Zurückgezogenheit, versucht Jakobus der Ä. (Löwe=Herz) durch Offenheit und Strahlkraft auszugleichen. Das Herz kennt keinen Verrat, so etwas ist unmöglich, Entrüstung.

Als letzter Vertreter dieser Sommergruppe kommt hier der Apostel Thomas (Jungfrau=Unterleib) zum Zuge, der die Löwenentrüstung durch kühle, auch nüchterne Verstandesaktion im Sinne einer klärenden Theorie, aufzuheben versucht. Nicht wie etwa bei Matthäus (Zwilling), zweifelnd an der, der Behauptung zugrundeliegenden Logik, sondern eher nach einer Hinterfragung des eben Vernommenen und dessen Konsequenzen. (Man denke da an den ungläubigen Thomas, der erst den Finger in die Wunde legen muss)

Nun sind wir bei der dritten Gruppierung angelangt, die nun mit schon weniger Lichtfülle der Herbstzeit angehört.

Als Erstes begegnen wir dem Apostel Johannes (Waage=Hüften) der eine gesamthaft öffnende Gebärde zu den neben ihm Weilenden zeigt und gleichzeitig in Gebetshaltung die Hände verschränkt hält. Damit stellt er ein Gleichgewicht von Innen und Aussen her. Es sind hier mehrere Gleichgewichtsthemen angesprochen, z.B. die Körperneigung, welche die Nähe zu Jesus durch die Nähe zur Jüngerschar ausgleicht und damit zwischen sich und dem Herrn einen Freiraum offen lässt. Auch die offensichtlich weibliche Erscheinung schafft hier einen notwendigen Gegenpol zur Männerversammlung.

Nun wird es kompliziert dadurch, dass der nachfolgende Jünger Judas (Skorpion = Reproduktionsorgane) zwar auf derselben Seite der Tafel sitzt, nicht jedoch in derselben Ebene. Petrus (Schütze=Oberarme/Schenkel) breitet sich hinter Judas so aus, dass sein Haupt sich zwischen dasjenige von Judas und dasjenige des Johannes drängt. Während Johannes für Ausgleich sorgt, wird durch Judas die Harmonie zerstört, die Hand umgreift verkrampft einen Geldbeutel und weicht so zurück, dass ein starkes Ungleichgewicht durch die Schrägheit sich zum Ausdruck bringt. Man kann aber auch die beiden Gestalten des Judas und des Petrus als stark miteinander verflochten betrachten. Bei Petrus mangelt es an einer vermittelnden Fähigkeit die Mitteilung zuerst auszuwerten durch Reflexion. Die Bereitschaft ist die, ein fälliges Urteil ohne zu zögern zu vollstrecken. Der Dolch in seiner Rechten weist dies aus. Auch Petrus schafft durch dieses Vorpreschen Unruhe und bringt eine Dynamik ins Spiel die schwerwiegend ist.

Durch die beiden Gestalten Petrus und Judas kommt das Böse erst ins Geschehen. Dazu ist zu bemerken, dass Leonardo mit der Setzung des Judas an dieselbe Tafelseite mit den anderen Jüngern eine Tradition gebrochen hat, welche Judas immer isoliert gezeigt hatte.

Damit ist ein neuer Bewusseinsschritt aufgezeigt, der nicht mehr die Guten und die Bösen trennt, sondern der das Gute und das Böse auf die gesamte Menschengemeinschaft projeziert. Anders gesagt die Verantwortung einer Tat hat letztlich die ganze Gemeinschaft zu tragen und zu verwandeln.

Denn wie man sieht, sind alle Gestalten Vertreter von Einseitigkeiten, die als solche nicht weiterführend sind und erlöst werden müssen.

Würde die totale Harmonie walten d.h. alles im Gleichgewicht sein, so wäre es auch Stillstand und Ende aller Weiterentwicklung.

Kommen wir nun noch zur letzten Dreiergruppe, deren Repräsentanten der Winterzeit angehören und dadurch in ihrer Ausdruckskraft eher verhalten wirken.

Auf den Petrus folgt hier als erster der Gruppe Andreas (Steinbock=Arm und Kniegelenke), der seine Handflächen wie zu einer Grenzmauer richtet. Die extreme Reaktion des Petrus wird hier quasi geblockt durch eine „so nicht“ Gebärde. Hier geht es also um eine Begrenzung und diese hat wiederum eine Erstarrung zur Folge. Auf diese Erstarrung reagiert Jakobus der J. (Wassermann=Unterarme/Unterschenkel). Seine Gebärde ist eine des Verbindens und auch Ausgleichens, jetzt nicht wie bei Johannes durch Gewichtung, sondern durch Harmonisierung von Starrheit und Bewegung. Jakobus verbindet Andreas mit Petrus.

Bleibt zu Letzt noch der Apostel Bartholomäus (Fische=Hände/Füsse) ganz am linken Ende der Tafel. Er ist der einzige der seine Hände zum Aufstützen braucht, man könnte auch sagen die Hände übernehmen einen Teil der Fussaufgabe. Die Hände sind nicht frei in das Geschehen einzugreifen, man muss geschehen lassen was kommen wird.

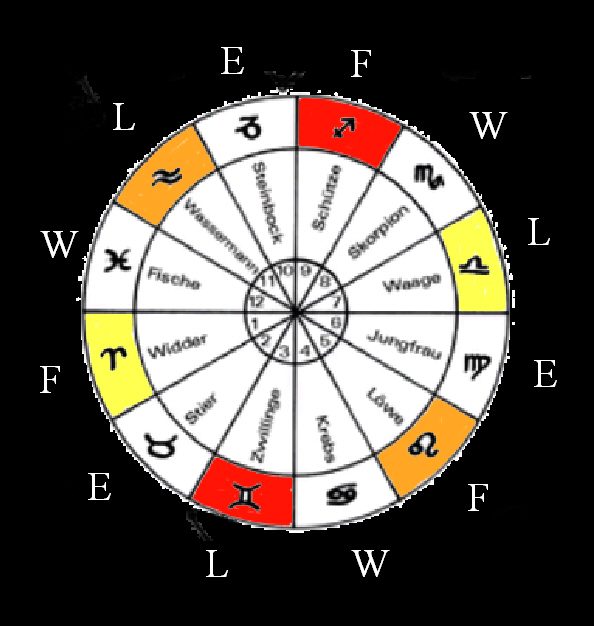

Die Polaritäten innerhalb des Tierkreises sind in zweifacher Weise zu betrachten.

Einerseits hat jede Einzelgestalt zwei natürliche Nachbarn, die jeweils den eigenen Impuls, oder man könnte auch sagen, den eigenen Gedanken mit einer Gegengebärde beantworten, wie wir gesehen haben.

Stellt man sich nun die Anordnung im Zwölferkreis vor, so ergeben sich sechs gegenüberliegende Paare, die ebenfalls polare Antworten beinhalten. Jedoch in ganz anderer Weise als oben schon dargestellt.

Ein Schlüssel dazu sind die sich begegnenden Elemente, die sich bei den Nachbarzeichen in derselben Reihenfolge wiederholen, und zwar: Feuer; Erde; Luft; Wasser…

Das heisst also ein Feuerzeichen ist immer durch ein Wasserzeichen sowie Erdzeichen umgeben, oder ein Luftzeichen immer durch ein Erdzeichen, sowie ein Wasserzeichen usw.

Anders sieht die Elementverteilung bei den Gegensatzpaaren aus; ein Feuerzeichen begegnet immer einem Luftzeichen, ein Erdzeichen immer durch eines das dem Wasserelement angehört.

In der folgenden Grafik ist das verbildlicht:

Nun sind aber diese jeweils drei Elemente unterschiedlich in ihrer Ausrichtung und Wirksamkeit zu denken. Durch die Beziehungen zur Umkreisregion des Ätherischen, was wir schon als ein fünftes Element bezeichnet haben nach Aristoteles, werden die einzelnen Elemente modifiziert.

Fassen wir zum Beispiel das Feuerelement ins Auge, so kann man beim Zeichen Widder den Mars als besonderes dominierende Begleitkraft zuordnen. Beim nächsten Feuerzeichen, dem Löwen ist es die Sonne und beim Dritten Zeichen Schütze, der Jupiter.

Diese Zuordnungen sind einer alten astrologisch, alchemistischen Tradition entnommen und können an dieser Stelle nicht auf ihre Evidenz geprüft werden. Das bleibt einer weiteren Arbeit, die noch nachzuliefern wäre, vorbehalten.

In einer weiteren Grafik sollen nun diese Gegensatzpaare am Beispiel der zwölf Jünger dargestellt werden.

Was bei der Betrachtung nun interessant wird, wenn man die Gebärden nach ihren Gegensatzpaaren prüft.

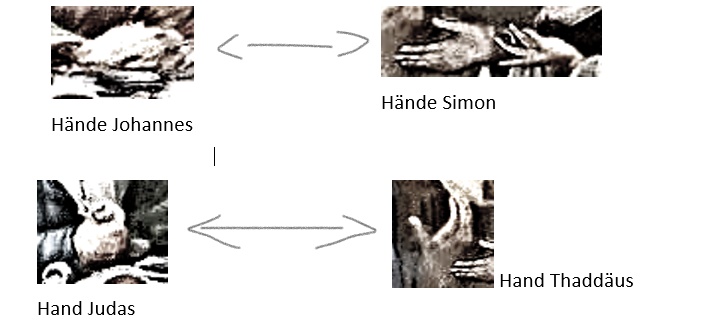

Also wie begegnet die Gebärde des Simon ganz rechts im Bild der des Johannes?

Oder wie im nächsten Beispiel, Thaddäus im Gegensatz zu Judas?

Ich führe aus Platzgründen nur diese Beispiele an, der geneigte Leser mag selber die verbliebenen Gesten studieren und er wird feststellen, dass die Polaritäten augenscheinlich sind.

Damit möchte ich das Thema Apostel / Tierkreis zunächst verlassen und mich dem Thema Goldener Schnitt noch zuwenden, der in Leonardos künstlerischem und wissenschaftlichem Schaffen eine hervorragende Rolle spielte.

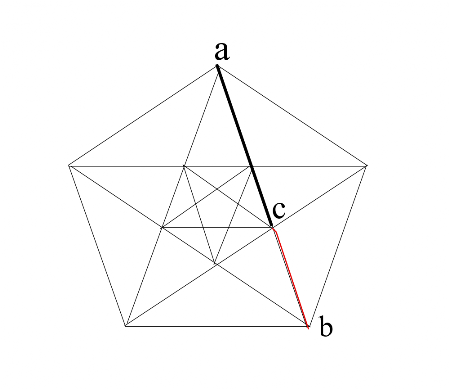

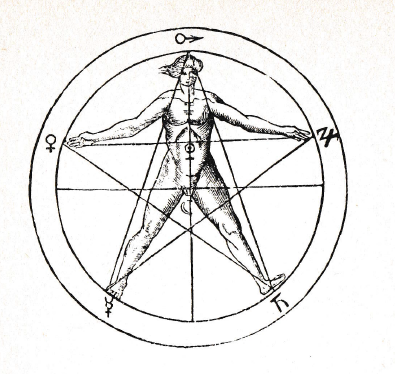

Das schon erwähnte Fünfeck, oder auch das Pentagramm, enthält in seinen Proportionen den Goldenen Schnitt.

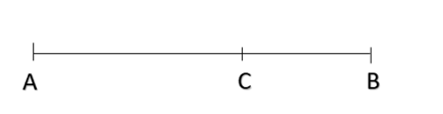

Der Goldene Schnitt bezeichnet die stetige Teilung einer bestimmten Strecke nach dem Prinzip, dass das Verhältnis der Gesamtstrecke AB zur grösseren Teilstrecke AC gleich dem Verhältnis der Teilstrecke AC zur Teilstrecke CB ist.

Diese Proportionen gelten als harmonisch und heissen deshalb auch harmonische Teilung.

Die Zahl Phi (1.61..) gilt als die goldene Zahl und bezeichnet das Verhältnis der harmonischen Teilung einer Strecke.

Beim Pentagramm sind die Schenkel harmonisch geteilt

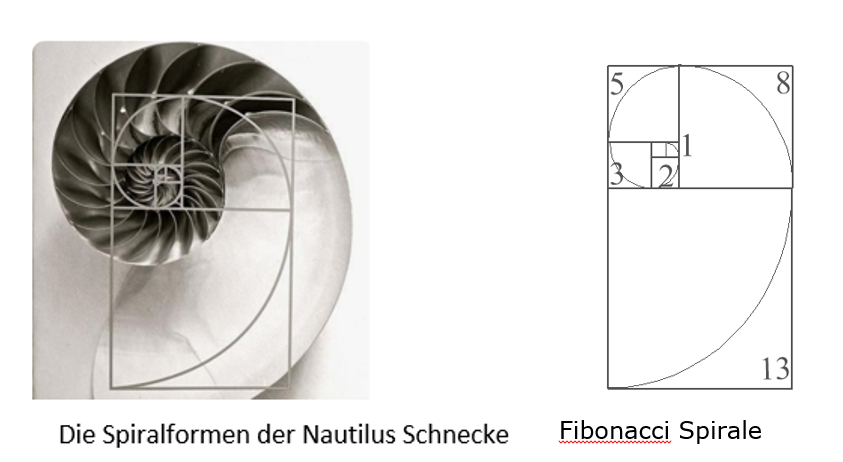

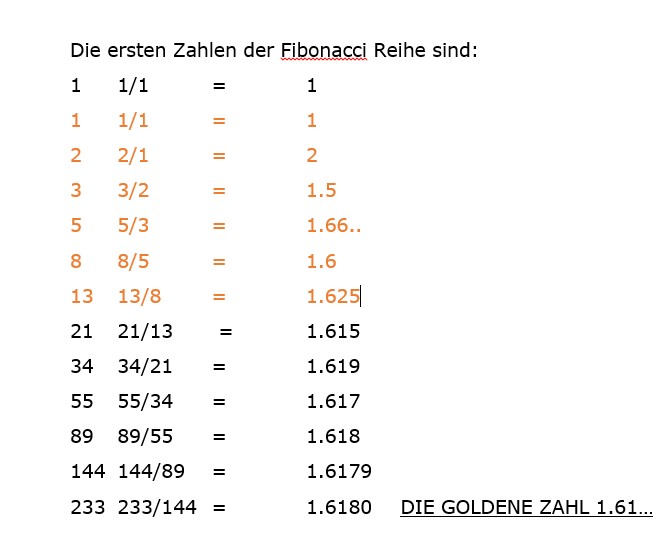

Die Fibonacci Reihe nähert sich ebenfalls dem Verhältnis 1.61… und ist in vielen Pflanzen und Tierformen anzutreffen.

Die menschliche Gestalt in ihren idealen Abmassen ist dem Pentagramm ähnlich.

Siehe hierzu Agrippa von Nettesheim.

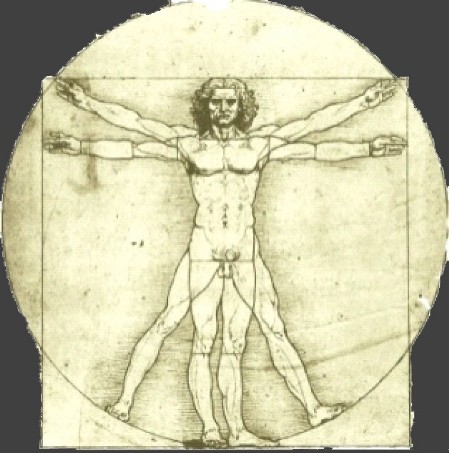

So finden wir nun bei Leonardo sein hinlänglich bekanntes und bestauntes Bild des Vitruv.

Vitruv, war ein antiker Architekt, der diese goldene Regel in früher römischer Zeit in seinen Bauwerken angewendet hatte.

In dem Bildnis sind Kreis und Quadrat verbunden und es ist erkenntlich, dass dieses Verhältnis ein zutiefst rätselhaftes ist, wegen der nicht mathematisch lösbaren Aufgabe den Querschnitt des Kreises in ein exaktes Verhältnis zum dazugehörigen Umfang zu bringen.

Die Zahl Pi beschreibt dieses Verhältnis mit 3.14129265… und es entstehen immer neue Zahlenfolgen in unendlicher Reihe.

Hier ist in sehr schöner, eindrucksvoller Weise gezeigt, wie Endlichkeit auf Unendlichkeit stösst. Und das der Mensch in dieses Gebilde quasi mit seinen Leibesproportionen eingeschrieben ist.

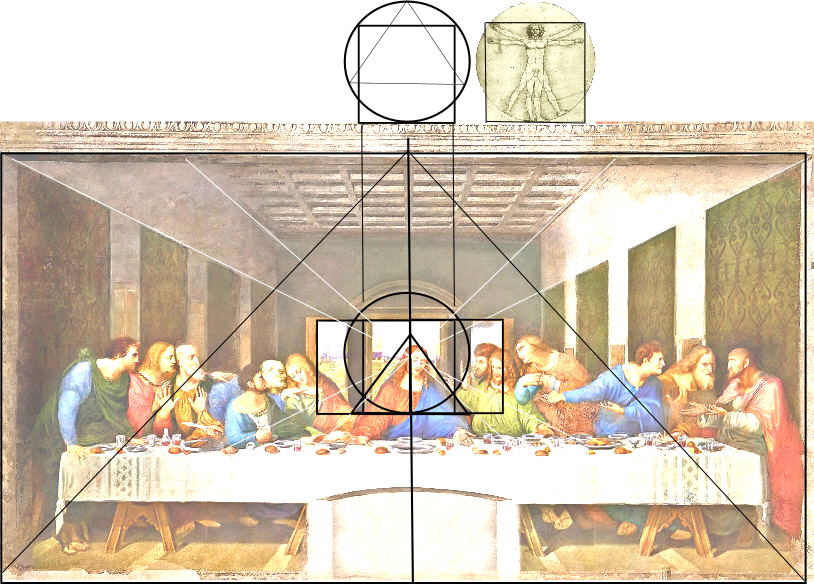

Nun möchte ich zum Schluss noch einmal auf das Abendmahlfresko zurückkommen, indem ich in seinem Zentrum eine solche Quadrat-Kreis Form zu entdecken glaube.

Aber urteilen Sie selber.

Literaturhinweise:

Wilhelm Pelikan Lebensbegegung mit Leonardos Abendmahl Verlag am Goethenum Dornach 1988

Martin-Ingbert Heigl Kosmische Gebärden in Leonardos Abendmahl widar.de

Michael Aschenbrenner Der Tierkreis kosmische Aspekte zum Menschenwesen Dornach 1982

Fernando Corbalan Der goldene Schnitt mathematische Sprache der Schönheit 2017 Librero

Ernst Bindel Die geistigen Grundlagen der Zahlen Stuttgart 1958

Priya Hemenway Der geheime Code Köln 2008

APHORISMUS

Ein Augenblick

Ein wacher Blick ist immer Prüfung

Nur der ungewollte Blick trifft auf ein Wesenhaftes

Der erste Augenblick ist finster, unmerklich, weil so rasch vorübergehend

Einen Moment der Leere, des Nichts

Ich bin Du, Du bist ich

Vergesse dich für einen Augenblick

Kann ich den Blick fest halten? Ihn ertragen?

Du kannst auch wegsehen, darin bist Du frei

Das Gesehen werden öffnet mir erst meine Augen

Der Augenblick ist eine Affirmation, ein Geschenk, was folgt daraus?

Sehen ist immer ursprünglich, immer neu

Erst im Rückwärts Schauen wird man dem Gesehenen gewahr

Vorstellung tötet mein Sehen

Im Sehen gesehen werden, entdeckt sich eine übersinnliche Welt.

Was bedeutet reines Sehen ohne Hören?

Heisst es doch: Wer Ohren hat zu hören der höre!

tn 2014

Nachbemerkungen

Zum Problem der Erkenntnissicherheit

Wenn man heute am Beginn des 21.Jh. nach einer tiefergehenden Wissenschaft vom Menschen sucht, wird man zunächst auf zwei auseinanderstrebende Tendenzen stossen, denen scheinbar ein unvereinbares Menschenbild zugrunde liegt. Wir haben auf der einen Seite ein akademisches Lehrgebäude, das sich in mannigfaltige Einzelgebiete der Naturwissenschaften aufteilt, von der Physik bis zur Mikrobiologie und Chemie, als auch von Humanwissenschaften, wie etwa der Psychologie und der Soziologie mit ihren diversen Lehrmeinungen und Ausrichtungen. Die medizinische Wissenschaft kann innerhalb dieser naturgesetzlichen Grundlagensysteme nur schwer eine eigenständige Bedeutung erlangen und tendiert dazu in ihren jeweiligen Spezialgebieten den Fundus Ihrer Erklärungsmodelle in den reduktionistischen, chemisch-physikalischen, allenfalls noch biologischen Theorien zu finden. Die Historiker erleiden noch mehr ein Schattendasein durch das Unvermögen, die Ergebnisse ihrer Forschungen in eine Welt- und Menschenbild schaffende Begriffsbildung einzubringen. So bleiben den dominant auftretenden reduktionistischen Naturwissenschaften Aussagen über Herkunft und Bestimmung des Menschen allein überlassen. Es fallen kulturhistorische Überschau und anthropologische Entwicklungsgeschichte auseinander und bedingen eine Sichtweise von Natur und Mensch, welche die konzeptionelle Entstehung des "Homo-Sapiens" als einer selbstbewussten Kreatur, welche ihre Entwicklung in vorhistorischer Zeit mehrheitlich als abgeschlossen betrachtet.

Dass ein solches Menschenbild niemals eine Sinn spendende Perspektive zu geben vermag, wird immer mehr Menschen der Gegenwart bewusst und führt zu einer Suche nach alternativen Weltbildern, die aber oft in überkommene, quasi-esoterische Scheinwissenschaften zurückzufallen drohen. Die vermehrt keimenden mystisch esoterischen Parallelströmungen, die den Maximen moderner Wissenschaftlichkeit nicht gerecht zu werden vermögen, sondern ihr Hauptmerkmal auf eine Offenbarungstradition, ähnlich den theologischen Seinslehren stützen, sind ein beredtes Zeichen dafür.

Bei genauerer Betrachtung dieser auseinander driftenden Ansätze fällt auf, dass deren jeweilige Manifestationen aus westlichen, bzw. östlichen Kulturimpulsen wurzeln. Dabei ist bemerkbar, dass es sich hierbei um Paradigmen mächtiger Art handelt, die sich beinahe sakrosankt wenn nicht gar diktatorisch auseinandersetzen. Es ist festzustellen, dass von den westlichen Richtungen eine Wissenschaftskultur etabliert wird, in welcher die untersuchten Objekte nur im sinnlich erfassbaren Bereich Geltung haben dürfen und deren Eigenschaften, so sie der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung entzogen sind, mit Behelfen von mathematisch-physikalischen Modellvorstellungen erklärt werden. Eine überphysische Wirklichkeit lehnen die Vertreter solcher positivistischen Lehrmeinungen konsequent als der verifizierbaren Erkennbarkeit unzugänglich oder gar schlechterdings als nicht existent ab. Sie fordern eine klare Trennung von allen religiös und spirituell ausgerichteten Weltanschauungen und Künsten, zu den als wissenschaftlich geltenden Lehrmeinungen. Neben diesen Extremhaltungen sind auch viele Anhänger des naturwissenschaftlichen Weltbildes der Meinung, man könne übersinnliche Phänomene, so sie denn existieren sollten, nicht mit wissenschaftlichen Methoden erklären und verweisen damit ebenso auf eine prinzipielle Nichtwissbarkeit oder Nichterkennbarkeit einer höheren Wirklichkeit als es die sinnlich erfassbare ist.

Auch manche esoterische Erzählungen, die ihren menschheitsgeschichtlichen Kontext zu wenig berücksichtigen und denen es an einer evidenzbasierten, wissenschaftlichen und erkenntnistheoretischen Grundlage mangelt, können den Anspruch eines zeitgemässen Erkenntnisbedürfnisses nicht beantworten.

Seit der Aufklärung ist man in der vorherrschenden Wissenschaftswelt dazu getrieben, das Geistige bloss als einen Schattenwurf des physisch sinnlich Erscheinenden aufzufassen.

Die Grundhaltung bezüglich Erkenntnissicherheit soll allein das experimentelle Forschen nach Mass, Zahl und Gewicht erbringen können.

Dass die Begriffe in ihrer Anwendung auf die sinnenfälligen Emanationen geistiger Natur sind, gilt als eine Art Aberglaube.

Die prinzipielle Nichterkennbarkeit eines Geistigen bedeutet aber auch nichts anderes als dass eine Wahrheitsfindung letztendlich unmöglich ist.

Dass darin ein grundlegender Irrtum der Aufklärung transportiert wird, ist ein tragisches Moment der Weltgeschichte, hat man doch anderseits der Aufklärung gerade die so berechtigte Forderung nach eigenständiger Urteilsfindung zu verdanken.

Es geht um die Frage der Wissenschaftlichkeit in Bezug auf das nicht sinnlich Messbare in den kosmologischen Dimensionen von berechenbaren und unberechenbaren Weltbezügen.

Die Frage nach der Erkenntnissicherheit stellt sich, weil die oft geforderten „Beweise“ in Hinsicht der Bedeutung und Wirkung des Geistigen auf Physisches letztlich in die grundsätzliche Frage von Denken und Beobachten münden. Mit anderen Worten; Gedanken als Grundsubstanz des sich im Denken selbst wahrnehmenden Selbstsinns können die Tatsachen und Objekte einer Weltwirklichkeit erschliessen. Die Welt wird im Denken erfahrbar.